Fonds très divers, à l'image des juridictions se partageant ce secteur.

Cette archive est partiellement dépouillée ; lisa participe à ce dépouillement.

individus ont été relevés dans

individus ont été relevés dans

actes.

actes.Ce dépouillement est en ligne sous le titre "fds. Mazarin - le Rosemont".

La "liste des mineurs de Giromagny de 1586"

Origine du documentLa région sous vosgienne, en particulier dans le Territoire-de-Belfort, est un ancien secteur minier connu dès le XIIème siècle.

Avant 1789, ce secteur se trouve situé dans la seigneurie du Val de Rosemont (du nom d'un château construit au XIème siècle à proximité de Vescemont)

Au cours de la deuxième moitié du XVIème siècle, la Maison de Habsbourg développe considérablement l’activité minière dans ses terres du Rosemont. L’archiduc d’Autriche Ferdinand 1er de Habsbourg édicte en 1560 un statut des mines et crée une justice propre à cette activité industrielle, la "Justice des Mines", avec à sa tête un prévôt (bergrichter). Cette réglementation est développée par son fils et successeur l’archiduc Ferdinand II.

Une main d’œuvre spécialisée venant de l’empire germanique est encouragée à venir s’installer dans le secteur de Giromagny. Pour la fixer, des infrastructures sont développées, telle la halle aux blés à Giromagny ; des emplacements sont concédés pour permettre la construction de maisons d’habitations et pour lutter contre le protestantisme ; une paroisse est érigée à Giromagny vers 1565.

Ce petit village à vocation agricole devient alors le chef-lieu de cette industrie avec plus de 1500 habitants alors que dans le même temps la ville de Belfort en atteint à peine le tiers.

Du 18 au 20 août 1586, une ordonnance de la Régence d’Ensisheim, prise en application d’un accord avec la Knapschafft (corporation des mineurs du Rosemont) amène à la réalisation d’un état définissant la répartition des rentes foncières à Giromagny et Lepuix sur les maisons, jardins et biens exploités provenant de la Knapschafft. L’accord prévoit notamment que la Knapschafft accepte et promet que ces rentes foncières soient payées en plus des droits du Landgerichtstab (juge du tribunal provincial).

Ce document fait partie dans la sous série 3 E (fonds Mazarin) conservée depuis janvier 2005 aux Archives départementales du Territoire-de-Belfort suite à une dévolution des Archives départementales du Haut-Rhin.

Cette répartition des rentes foncières, est une source importante pour la connaissance des familles à Giromagny et Lepuix en l’absence ’état civil conservé pour cette époque, et pour l’histoire du développement de l’industrie minière dans le Rosemont.

Rédigée en langue Allemande elle était d’un accès difficile. A présent traduite et dépouillée par notre ami et membre Denis Pingenat, nous l’offrons à votre curiosité.

Nous vous invitons à découvrir une communauté minière en partie étrangère au milieu agricole autochtone par l’activité l’origine et la langue, autonome et soumise à ses propres règles, installée au propre comme au figuré à l’écart autour de ses lieux de travail, mais financièrement et socialement plus diversifiée et plus hiérarchisée qu’il n’y parait.

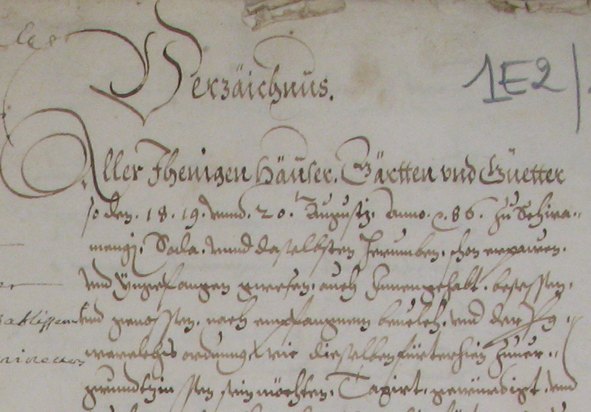

Ce document est chapeauté par un bref descriptif :

|

| Verzäichnüs Etat [suite du texte] Passé en assises et jugé digne (Tagirt gewürdigt) par l'ensemble des mineurs (Knapschafft) qui a accepté et promis de payer mais, dans tous les cas, en cas de modification sous l'égide du Tribunal provincial (Landtgerichtsstab), ses droits en la matière sont réservés. |

S'ensuit une liste mentionnant les noms et prénoms de 267 individus, certains cités plusieurs fois car ils peuvent avoir des emplacements concédés autour de plusieurs mines, près desquelles ils habitent. Ils travaillent soit directement dans les mines, soit comme artisans liés aux activités minières (forgeron, serrurier), comme artisans fournisseurs de services (cordonnier, boulanger…), quelquefois partie prenantes dans l’industrie minière.

On les retrouve ainsi dans la ville de Giromagny, de l’autre côté du pont (Jhenseit der Pruggen), près de la mine appelée Schwynangen ou Schweinangen, sans doute sur le ban de la ville, près de celles appelées Theùtschen Grundt à Auxelles, Soldan, Pfalz à Lepuix ou en core dans ce village même (Soda im Dorff). Certaines, mentionnées dans le tabellionné des mines, n’apparaissent pas dans le document, ainsi Pfennigthurm ou Gsellschaft à Auxelles.

Celui-ci ne semble pourtant pas incomplet et l’importance du personnel minier recensé traduit sans doute une activité importante à la fin du 16e siècle.

Toutes les mines portent des noms germaniques qui ont quelquefois laissé une trace dans la toponymie actuelle, par exemple Phanitor ou Tigegronde.

C’est également le cas de la majorité des patronymes, pour beaucoup d’origine autrichienne (Carinthie, Tyrol, pays de Salzbourg).

Mais 37% d’entre eux environ ont des noms ou des prénoms « welsches » et sont certainement des francophones. Si l’on ne peut préciser l’origine de la majorité, on sait que certains viennent de Lorraine ou du Comté de Montbéliard.

Une ordonnance minière datée du 2 mai 1562, de l’empereur Ferdinand 1er, "spécialement pour Masevaux, Auxelles et le Val de Rosemont", contient une copie récente d’un texte officiel.

Celui-ci prévoit l’utilisation, exclusivement au profit du personnel minier et assimilé (Knabschafft und Perckwercksverwandten), des communaux et lieux déserts, (uff der allmendte unndt gewesste wildernussen), de la montagne d’Auxelles (Asselberg) à Auxelles-Haut. pour y faire des "petites maisons et huttes.., de mauvais logements, jardinets, de l'herbe et un peu d’agriculture" (schlechte Wonungen, gärdtle, und sonst pläz zue grass und etwas wenig ackherbaw).

Nous avons une illustration du résultat de cette politique d’implantation au bout d’environ 25 ans.

Les emplacements, correspondant majoritairement à une maison et un jardin, sont concédés en propriété franche et libre (für frey ledig aÿgen) mais les redevances foncières seigneuriales sont réservées (herrschaft grundtzinssen vorbehalten). Elles peuvent donc être achetées à un paysan du cru ou un autre concessionnaire ou vendues !. Les prix indiqués en marge se situent en gros entre 6£ et 8£ bâloises

Les redevances acquittées ne sont pas notées pour tous les individus pour une raison que nous ignorons. Les plus basses sont comprises entre 1s 8d et 2s 6d. Certains paient davantage pour deux maisons, plusieurs jardins, un champ ; Jacob Popp, qui possède une maison, une grange, des étables et des jardins paie 15s soit près d’une livre !

L'homogénéité du milieu minier, réelle en partie par l'origine, la langue, n’exclut donc pas une vraie hiérarchie de fortune.

Ainsi, certains sont officiellement notés comme francs ou "libérés" (gefreÿt) de toute taxe, identifiés par un L en marge (= ledig) payant 0 £. Nous en ignorons les critères et les motifs. Si certains sont membres du tribunal des mines (Pergstab), on constate que d’autres cadres y sont soumis, ainsi Georges Weyer le sergent des mines (Pergweÿbell), Melchior Höher, juge des mines en fonction (Bergrichter), Michel Erdt, qui occupera le même poste, Laurent Underkircher le syndic. On remarque qu'il y a des exemptés parmi les simples mineurs ou les artisans.

La franchise ne concerne pas uniquement des personnes privées mais aussi des personnes morales ou des bâtiments publics

Ainsi la ville de Belfort, qui a acquis puis en partie revendu la propriété de Christophe Geissmeyer, juge des mines à Giromagny vers 1565. Elle y possède également un petit grenier à sel (Salzhäusslein).

Le personnel de la mine profite ou dispose d’un certain nombre de bâtiments ou de services "collectifs" pour son activité (Schiesshauss = local à poudre ?), sa justice (Gerichthaus), sa nourriture (Mezig + Mülin+ Halen = boucherie et moulin + halle), ainsi que d’un hôpital géré par la confrérie (Bruederschafftpfruendthauss) auquel est rattaché un chirurgien, également franc.

Les "immeubles" auxquels aucun individu n'est associé (et qui, par conséquent, n'apparaîtront dans aucune requète) sont ainsi : la Schiesshaus, la Bruoderhaus (maison de la confrérie des mineurs), le presbytère, le Bruederschafftpfruendthauss, les Mezig, Mülin, Halen, la Perggerichthaùss (maison du Tribunal des Mines).

En 1633, l’invasion suédoise entraîne l’Alsace dans la guerre de Trente Ans qui ruine l’activité minière et disperse la communauté. Néanmoins, certains de ses membres se sont attachés à la terre qu’ils creusaient au point d’y faire souche, marquant jusqu’à nos jours les hommes et les paysages du Val de Rosemont.

Sources annexes :

François LIEBELIN. - Mines et mineurs du Rosemont. – Giromagny, Centre culturel, 1987 [épuisé].

Benoît JORDAN. - Introduction au répertoire numérique détaillé du fonds de la régence d’Ensisheim (sous série 1C) des Archives départementales du Haut-Rhin, par Lucie Roux, Marie-Ange Glessgen-Duvignacq et Benoît Jordan. - Colmar, 1995.

Archives Départementales du Territoire de Belfort : sous-série 3E (fonds Mazarin) :

3 E 1634 : protocoles du greffier-tabellion des mines de Giromagny [registre en allemand], 2 mai 1595-20 mai 1606 (dépouillement en cours)

Archives Départementales du Haut-Rhin : sous-série 1C (Régence d’Ensisheim ):

1C 6430 : Mines et fonderies, Ordonnance minière du 2 mai 1562 [exemplaire en allemand et en français], papier inséré malheureusement incomplet et non daté

1 C 8558 : Administration des mines du Val de Rosemont, lettres du prévôt des mines Christoff Gaissmayr 1566-1572

Merci à M. Patrice Tschirret de Husseren-Wesserling qui m’a ouvert ses passionnantes et généreuses archives personnelles constituées avec tant de passion, d’où sont tirés les documents de la Régence d’Ensisheim cités ici.

O. B. & Denis Pingenat

Merci à Denis et à tous ceux qui œuvrent pour la permanence et le développement de LISA dans le respect de son éthique associative.

Olivier Billot

5 listes :

- montagne de Saint-Pierre à Giromagny (argent, plomb)

- montagne de Phennithurn / Pfennigthurm / Phanitor, à Giromagny (en réalité à Lepuix, argent, plomb)

- montagne de Saint-Pierre à Auxelles-Haut (argent, cuivre, plomb)

- montagne de Saint-André à Lepuix (cuivre, plomb)

- fondeurs et charbonniers employés aux mines