Après diverses recherches, il est apparu que ce terme désignait les paysans ayant participé au conflit appelé à posteriori "Guerre des Paysans", et qui est mentionné dans ces comptes par l'euphémisme "tribulations des Bons Hommes".

Cet événement, localisé dans le Saint-Empire (qui s'étendait jusqu'à la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté) , éclate en juin 1524 dans une principauté de la Forêt-Noire. Il s'étend en 1525 à l'Alsace et la Lorraine.

Il met initialement aux prises les paysans, formés en milices armées, et les princes. Les paysans, inspirés par les écrits de Luther de 1520, dénoncent leur condition de vie et les abus de la noblesse et du clergé, et appuient leurs revendications sur des principes religieux.

Ce mouvement s'est étendu jusqu'à la zone géographique de la "Porte de Bourgogne", c'est à dire l'actuel département du Territoire de Belfort, les régions de Montbéliard, Héricourt et Villersexel.

Dans le chapitre 1, nous évoquerons quelques données générales sur ce conflit, dans le 2, nous détaillerons les événements dans la porte de Bourgogne en nous servant des sources des AD68 et des AMB.

Puis, dans les chapitres 3 et 4, nous en viendrons à l'analyse des comptes communaux belfortains.

Dans le chapitre 4, nous procéderons également à l'étude approfondie d'une source importante dans l'histoire de la ville (AMB FF19/3), restée jusqu'ici insuffisamment exploitée.

Les désordres se développent sporadiquement à partir de juin 1524 jusqu’à la fin de l’année. Cependant, la diète de Brisach (Breisach-am-Rhein, Allemagne) ordonne au début de l'année 1525 le déploiement de troupes impériales et la levée d’une nouvelle taxe qui exacerbe le mécontentement populaire.

En mars 1525, les doléances de bandes allemandes de paysans insurgés sont condensées dans un manifeste nommé "les Douze Articles" qui présente des revendications de natures politiques faisant référence à une lecture luthérienne de l’Évangile.

2. l'abolition de la petite dîme ; la grande dîme devrait être utilisée pour soutenir les pasteurs ; ce qui reste destiné aux pauvres et à l'impôt de guerre,

3. l'abolition du servage,

4. la libéralisation de la chasse et de la pêche,

5. le retour des bois et des forêts à la disposition de tous, pour la construction et le chauffage,

6. les corvées devraient être réduits à un niveau tolérable, les anciennes traditions étant les principes directeurs,

7. le respect des dispositions initiales des droits seigneuriaux,

8. la révision des baux seigneuriaux, car, dans de nombreux cas, les loyers sont fixés à un niveau si élevé que le minimum vital du titulaire n'est plus garanti ,

9. la fin de l'arbitraire dans les sentences des tribunaux seigneuriaux, en ramenant le montant des amendes aux anciennes règles judiciaires,

10. le retour dans le giron communal des terres, en cas d'appropriation illicite,

11. la suppression de l'impôt de mainmorte (Totfallgabe),

12. si un ou plusieurs des articles ci-dessus n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, nous voulons le(s) retirer. Si d’autres articles découlent des Saintes Écritures, ils devraient être ajoutés.

Ce manifeste est considéré (après la Magna Carta de 1215) comme l'une des premières revendications écrites en faveur des libertés humaines et civiles en Europe. Surtout, grâce à l'imprimerie, il bénéficiera d'une large diffusion (article Wikipédia).

On pourra trouver dans l'article de Georges Bischoff Contestations paysannes entre Vosges et Forêt Noire : la génération du Bundschuh (1493-1525) une analyse approfondie des origines du soulèvement et des doléances des paysans alsaciens.

Les bandes armées s'en prennent aux églises, aux établissements religieux et aux châteaux, s'emparant de certaines villes telles qu'Erfurt et Ulm en Allemagne et Saverne en Alsace. Plusieurs nobles sont capturés et exécutés (1).

Longtemps limitée à l'Allemagne, l'insurrection a atteint la rive gauche du Rhin en avril 1525. Les autorités locales optent généralement pour la négociation.

Mais, vu l'avancée de la rébellion, une vague de panique envahit les dirigeants. Leurs appels à l'aide auprès de la ligue de Souabe (22) et des seigneurs allemands restent sans réponse. Le sauvetage viendra du duc Antoine de Lorraine. Bien préparé, il écrasera dans un bain de sang les bandes de basse Alsace à Saverne le 16 mai, et celles de moyenne Alsace le 20 mai dans le val de Villé (32).

Les forces paysannes de Haute Alsace sont en revanche intactes ; le duc de Lorraine ne souhaite pas les combattre.

Dès fin mai 1525, des négociations sont engagées, par l'entremise des cantons suisses, entre les villes de Haute Alsace et les rebelles, alors que la régence d'Ensisheim préférait le recours à la force (13).

Une trêve est signée en juin 1525, et l'ensemble des parties prenantes se retrouvent à Bâle le 4 juillet 1525.

Les troubles perleront jusqu'à la fin de 1525, entre ruptures de trêves, attaques et contre-offensives (rare documentation).

Nous nous référons aux sources issues des AD68 telles qu'elles sont citées par les historiens E. Bonvalot (2), Félix Schaedelin (3) & Jean-Marc Debard (5).

Schaedelin note que les "premiers rassemblements rebelles" dans la région de Belfort apparaissent la semaine de Pâques 1525, vers la mi-avril.

Dans le val de Chaux au nord et dans le secteur de Montreux-Grosne au sud-est, les insurgés alsaciens et lorrains ont fait des émules. Les archives d'Alsace, notamment la série E 1039, contiennent des récits de ces événements. D'un accès difficile, elles sont résumées par Bonvalot. Plus tard, Schaedelin enrichit et commente ces récits dans son article sur le Chant du Rosemont (3).

Bonvalot rapporte que la "bande du Val de Chaux" a attaqué Belfort et demandé une rançon au chapitre, et qu'elle est également accusée du saccage du prieuré de Froideval, ce sur quoi Schaedelin exprime des réserves. Selon sa synthèse, axée sur cette bande, les insurgés se sont dirigés vers Belfort, menaçant la ville par le nord (4).

Comme on le verra ci-après, la ville de Belfort est directement confrontée aux insurgés dans la seconde quinzaine de mai 1525. Les bourgeois négocient une trêve et entament les pourparlers avec la "bande". Le 22 mai suivant, la ville délivre un sauf-conduit à 6 insurgés (dont un "escriptain") pour entrer dans la ville.

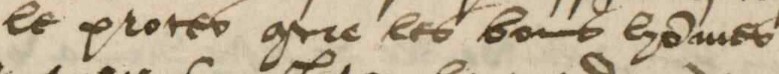

En voici la traduction , tirée de la cote AD68 3E 660 (9) :

certiffions à tous que selon le depertement de nous

gens devers vous les Capitaines de la bande du

vaul de Chaul d'envoyé par devers nous six hommes,

ensemble de l'escriptain pour venir parlé

à nous pour ce entre vous les capitaines

vous asseurons de venir et ilz tornnez en surtey

seurement six de vous avec ledit escriptain

demain à cinq heures le matin et vous baillons

saul conduit, et en signe de verité nous

ledit maistre bourgeois et conseil de ladite ville

pour en nom de toute la communauté avons seeller

se presentes lettres du seel de la ville dudit

Belfort, donné et passé à Belfort ce lundy des

Rogations l'an mil vc xxv.

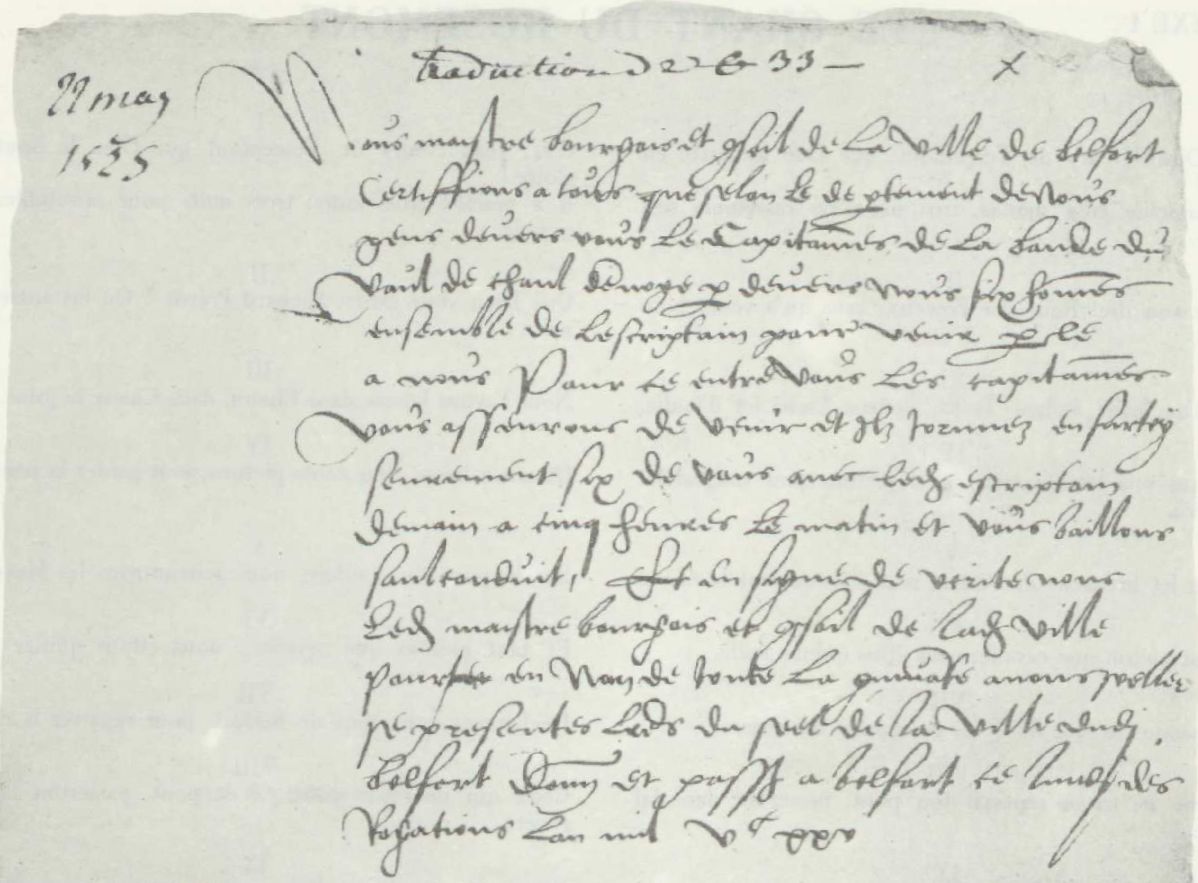

Mieux : le seigneur (engagiste) Morimont (8) accepte la démarche et signe la lettre :

voulsit seeler ces presentes le que nous a

respandir que se seroit sus son honneur, mais il nous

a promis en foy de gentilhomme et sus son

honneur de non rien entreprandre sur vous

durant les trieves, et ne vous fers point

de domaiges ne desplaisir et vous prions

d'envoyer vousdits six hommes du matin pour

parler à nous pour faire le meilleur afin

que puissions appeler notre commune et pour estre

vous amis.

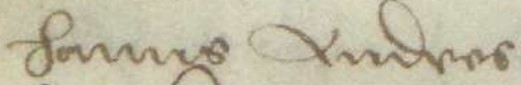

J Demorimont

Une main inconnue précise les destinataires :

À nous bons amis les capitaines

de la bande du Vaul de Chaulx.

Et, sur cette traduction, il est encore précisé que :

Ceste lettres et seelés du propre seel de Monsr. de Belfort (i.e. de Morimont)

Le 25 mai 1525, la ville de Belfort accepte de conclure avec la "bande du Rosemont" un traité de défense.

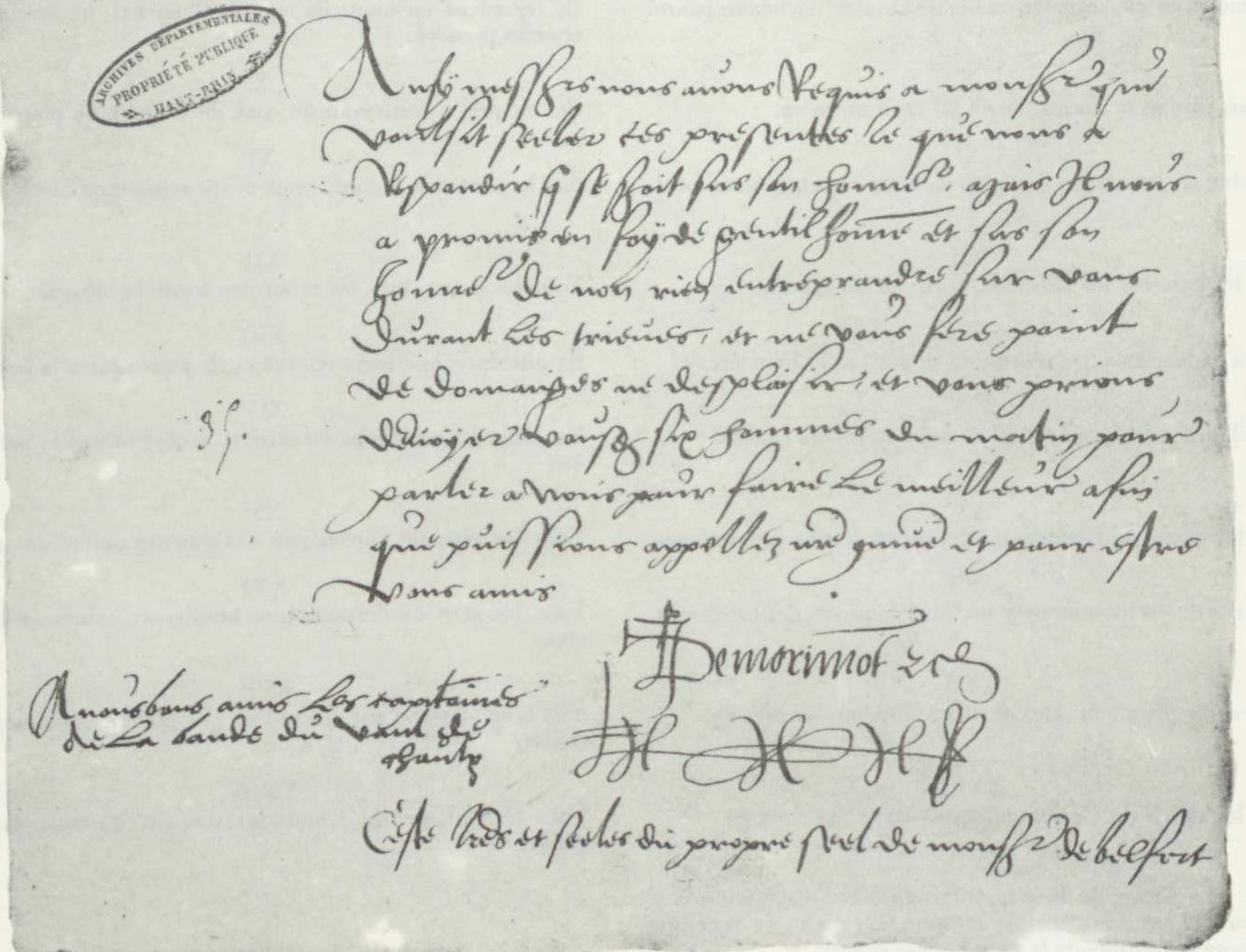

Nous ne possédons plus ce document mais, par chance, il est cité (et très certainement traduit) dans le document AM Belfort FF 19/3, (bas page de gauche et haut page de droite) sur lequel nous reviendrons abondamment dans le paragraphe 4-1 :

Regierer des Rosenfelsischen unnd Monstralischen hauffen,

thund kundt menigclischem, das wir mit gemeynen Inwoneren

der Statt Beffort dise nachvolgende pundtnus gemacht

unnd uffgericht haben. Namlich des erssten, das gemelte

inwonere zu Beffort uns versprochen unnd zugesagt haben

die Rechten und gerechtikeit, so wir inncrafft und nach vermög

anno tawsennd funffhundert unnd im funffund swem-

zwigisten. (...)

En voici la traduction de Bischoff (annexe IV de 10):

1. Lesdits habitants de Belfort nous ont promis et donné leur accord pour obtenir et conquérir les droits contenus dans les 12 articles et tout ce que nous revendiquons légitimement ; apporter aide et assistance sous la réserve, ce faisant, de ne pas porter préjudice et dommage aux gracieux seigneurs princes ni à la glorieuse Maison d'Autriche ; le tout selon la forme et teneur du traité dressé avec ceux de Thann.

2. Ceux de Belfort doivent aussi demeurer et se comporter, comme d'ancienneté, ainsi que de fidèles et obéissants sujets à l'égard de Sa Majesté impériale et du prince son frère, et de même à égard du seigneur de Belfort.

3. En échange, nous, capitaines et gouvernants sus-dits avons promis à ceux de Belfort de les prendre parmi nos conjurés, de sauver et « endschutten » (protéger) la ville de Belfort de même que ses habitants en toutes leurs nécessités et contre tous ceux qui de Belfort de même que ses habitants en toutes leurs nécessités et contre tous ceux qui voudraient leur nuire, d'être prêts à leur prêter aide défense et protection.

En témoignage de quoi nous, capitaines et commissaires sus-dits, avons apposé le sceau de notre bande à la fin de cette lettre ; donné à Belfort le 25 mai 1525.

Un second document (toujours AD68 3E 660, traduit par Schaedelin (3) atteste que les rebelles soumirent leurs "Articles" au seigneur le 27 mai 1525.

Morimont Belfort Rosemont

Messieurs les capitaines commissaires et gouverneurs

de la bande du Vaul de Chaulx et de Monstureulx,

nous fumes advertir des articles que demandes dont

vous requerons que sy vous plait nous vouloir

rescripre ou mandez sy la bande est content de

nous baillier charge de vouloir mander à Monsgr.

l'Archiduc lesdits articles que demandez pour

trouver ung bon accors pour vous appointez

parmy tant que chacunes terres et seigneuries baillira

par escript les articles que leurs semblera

estre convenable et vous promettons incontinant

rescripvre par postes à mond. Sgr. l'archiduc en

sorte que comme croyons à l'ayde de Dieu chacung

se contentera et vous ferons bailler lettres seeller

et signer de la main du prince sans jamais

ce que monditsgr. l'archiduc ne aultres pour

luy vous en demanderons riens, sy vous

voules en ce croyre et obéir, et vous prions

nous vouloir obéir pour ceste foys et vous

promectons en bonne foys vous ayder à

notre pouvoir et puissance de toutte chouses

raisonnables quant ausdits articles en manières que chacung de vous

se tiendra content. Aultre chose pour le présent.

À Belfort ce xxviième jour du moys de may

anno xvc xxv.

J De Morimont.

A nous bons amis et voisins Messrs le capitaines commissaires

gouverneurs et tous aultres de la bande du Vaul de

Chaul et de Monstureulx.

Quelques semaines plus tard, après le retournement de la situation militaire (AMB CC4/4, 7 juillet), les bourgeois de Belfort qualifieront cette fois les 12 articles "d'articles contre les nobles et gens d'église et les bonnes villes".

En effet, les "négociations" sont bien vite abandonnées : le 28 mai 1525, le seigneur de Morimont conclut avec la ville un autre traité, dont on ne trouve plus que le titre aux AD68 (3, p. 275) :

"Traité passé entre le baron de Morimont, seigneur de Montreux, d'une part, et les Magistrats de la ville de Belfort d'autre part, par lequel ces derniers ont promis de défendre l'entrée de la ville et du château contre les insurgés et autres qui seraient contraires à leur dit seigneur et à la maison d'Autriche ; 28ème jour du mois de mai 1525." (9)

Comme on le voit, chacun se protège comme il le peut. À ce jeu, les bourgeois ont cependant commis des erreurs qui leur vaudront des poursuites quelques temps plus tard (4-1).

Après le mois de mai 1525, les événements dans la région de Belfort et la Porte de Bourgogne sont (encore) plus difficiles à suivre, car les documents se raréfient (on verra au 3-2 ce que les comptes belfortains en laissent paraitre). Nous nous appuyons essentiellement ici sur les travaux de Debard (5).

Durant le mois de mai, d'après cet auteur, dans le sud de l'Alsace et en Franche-Comté, des abbayes avaient subi des pillages : Lucelle, Valdieu, Froidefontaine, Belchamp, et les campagnes de Belfort, Héricourt, Lure, Granges, Vesoul furent ravagées.

Si, à la fin mai, comme on l'a vu plus haut, la rébellion en Alsace est largement maîtrisée, ce n'est pas encore le cas dans le Rosemont, où les troubles semblent se poursuivre : le 16 juin 1525, une lettre de Morimont à Jean de Ribeaupierre (3) annonce que les insurgés viennent d'occuper le château d'Étueffont, que tout le pays est en révolte, que la guerre est déchaînée et qu'il n'a pu réprimer l'insurrection.

Entre juin et août 1525, les troupes du comté de Bourgogne viennent en renfort à Héricourt et Belfort car "les gentilshommes de Ferrette estoient fort oppressés par lesdicts luthériens" (Debard).

Durant l'été, dans le Sundgau, d'autres bandes rebelles sont anéanties.

Dans la Porte de Bourgogne, la rébellion finira par être également matée par les troupes comtoises (les "bourguignons"), mais d'une manière moins violente semble-t-il.

Pour cette période, en suivant la narration de Debard, p. 44 (citations entre guillemets) :

- (citant une pièce de Ch. Duvernoy) : "Et tenoit M. de Belfort (Jean de Morimont) grosse garnison."

- "Le 26 juillet, les nobles comtois battirent les paysans dans la région de Villersexel",

- (s'agissant de la violence des répressions) "... mais il n'y a rien eu de comparable à ce que l'on fit subir à l'Alsace",

- "Guillaume de Furstemberg avec une petite troupe marcha contre ceux du Val de Chaux et l'argent récupéré sur les Paysans fut envoyé à Ensisheim",

- "... l'ordre se rétablit de lui-même"',

- il semble toutefois qu'après la fin de la trêve (20 août), certains militaires reprirent le cours de la répression, comme François d'Arbois, seigneur de Morvillars, qui promet d'attaquer les "vilains" amassés à Granvillars (24 août) ; "... on ne sait même pas si [la bataille] a eu lieu" (voir au chapitre 3-2),

- finalement : "il ne se passe plus rien dans la zone étudiée pendant l'automne et le début de l'hiver 1525-1526".

En décembre 1525, Morimont adresse une lettre comminatoire au "chef des insurgés" nommé Jean André (annexe). Celui-ci est ensuite capturé à Plombières, et incarcéré au château du Hohneck (vers 1526, mais les documents n'ont pas été retrouvés).

Parmi les villes, certaines furent conquises, avec ou sans le soutien d'une partie de la population, mais pas Belfort, ni Héricourt, Lure, Vesoul, et encore moins Montbéliard (14). D'autres résistèrent, et d'autres enfin, comme Belfort (déclarant imiter ses consœurs de Haute Alsace), négocièrent. Dés que la situation tourna au désavantage des rebelles, les villes s'employèrent à prouver leur fidélité à leur prince et à leurs seigneurs.

Pour l'ensemble du conflit, il est estimé que 100 000 paysans ont été tués sur les 300 000 révoltés, surtout en Allemagne et en Alsace. Les meneurs rescapés furent condamnés à mort (1).

Dans les paragraphes qui suivent, nous détaillons la trace des événements de 1525 et de leurs prolongements, tels qu'ils apparaissent dans les comptes de la ville de Belfort.

Commençons par la terminologie : dans les récits belfortains, les paysans révoltés sont toujours appelés "les Bons Hommes".

Fin 1525, d'ailleurs, un article de compte postérieur (AMB CC4/4 g art. 9) évoque "la tribulation des paysans assavoir des bons hommes" (25).

Durant la période où se déroulent les principaux événements affectant directement la ville (1ère moitié de 1525), les comptes laissent transparaître relativement peu de choses, au regard de la gravité des événements. On suit ceux-ci en filigrane de quelques articles de dépenses, soit pour des messagers, soit pour des réunions de travail.

Au début de la période (fin 1524 à début 1525), le "pays" est aussi concerné indirectement par un conflit dans le duché de Wurtemberg, pour lequel l'empereur réclame des hommes d'armes, que les états seront d'ailleurs réticents à lui accorder.

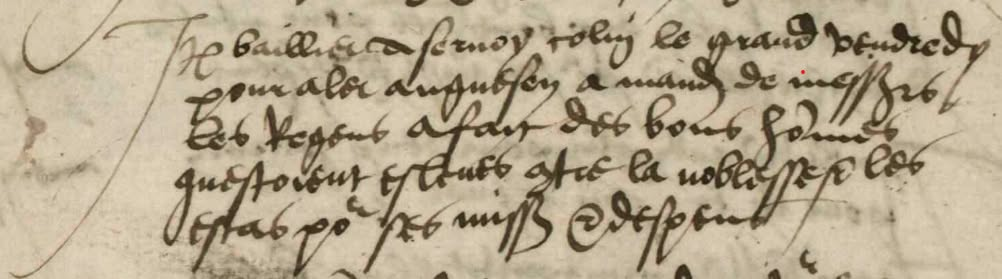

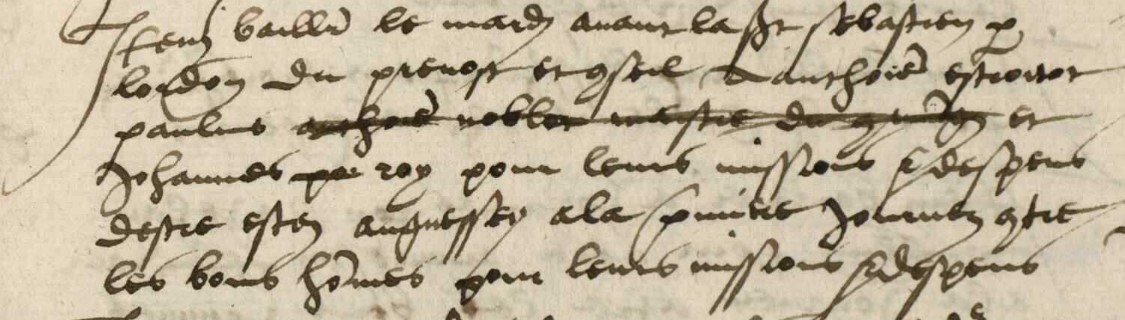

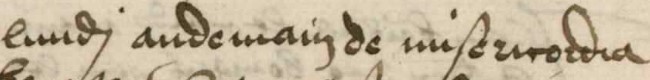

Le 14 avril 1525, première mention des "bons hommes" :

pour aler Anguesey à mandement de messrs

les regens à faitau fait, au sujet des bons hommes

qu'estoient eslevés contre la noblesse & les

estas, pour ses missions & despens.

Cet article de compte a, pour une fois, le mérite de dire les choses de manière simple et claire : les "bons hommes" se sont soulevés contre la noblesse et les états.

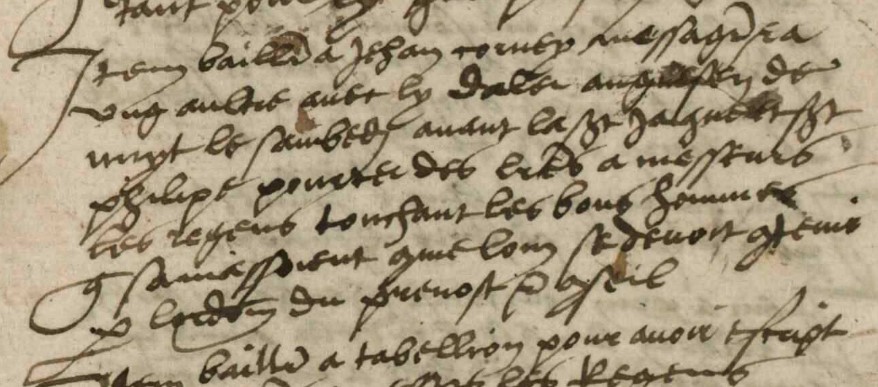

Le 29 avril, les choses se précisent, les rumeurs doivent être alarmantes ; le seigneur, par son prévôt, et les bourgeois du conseil envoient à Ensisheim un messager, de nuit :

ung aultre avec ly d'aler Anguesey de

nuyt le sembedy avant la St Jaique et St

Philipe pourter des lettres à messieurs

les regens touchant les bons hommes

qui s'amassoient, comme se devoit contenir

par l'ordonnance du prevost & conseil.

On ignore la réponse de la régence, mais, la suite le prouve, elle n'a pas dû être très utile.

Début mai 1525 sans doute, on envoie un homme à Chèvremont, et de là à Grosne "parler aux bons hommes pour ceux de Chèvremont". Les bons hommes semblent donc s'être regroupés au sud de Belfort, à Grosne, et menacer Chèvremont. Il s'agit peut-être de la "bande de Montreux", évoquée plus loin.

Peu après (même page, 3e article) , on va se renseigner à Thann : "pour savoir le vouloir de ceux de Thann pour les bons hommes". Les conseils demandés à la ville de Thann et d'autres villes seront utilisés par les belfortains pour tenter plus tard de se dédouaner.

Les événements se précipitent. Les bourgeois hésitent sur l'attitude à adopter. N'ayant pas les forces suffisantes pour résister, craignant les pillages, ils appellent à l'aide, tout en envisageant de négocier, comme d'autres villes l'ont déjà fait.

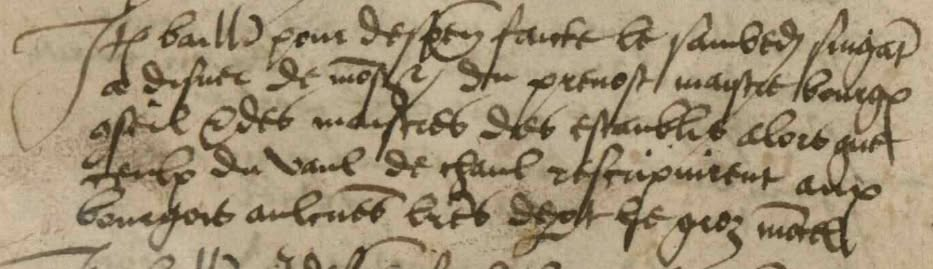

Le 20 mai 1525, ils viennent en effet de recevoir à leur tour une "lettre" ; une sorte de "cellule de crise" avec tous les notables belfortains, y compris "Monsr." (Jean de Morimont) se réunit :

à disner de Monsr., du prevost, maistre bourgois,

conseil & des maistres des estaublis, alors que

ceulx du vaul de Chaul rescripvirent aux

bourgois aulcunes lettres de part le groz moncelde la part de la grande troupe, de la grande "bande".

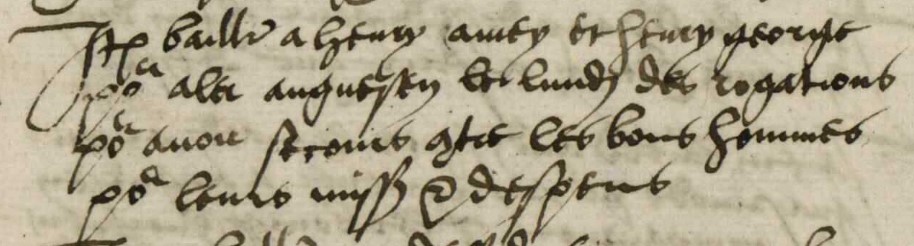

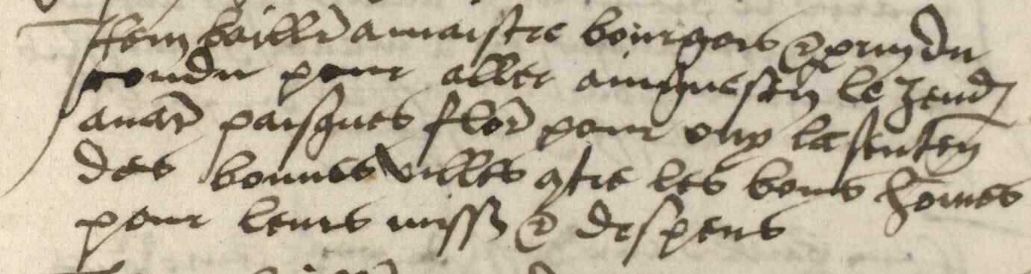

Le 22 mai 1525 on tente un nouvel appel à Ensisheim :

pour aler Anguesey le lundy des rogations

pour avoir secours contre les bons hommes,

pour leurs missions & despens.

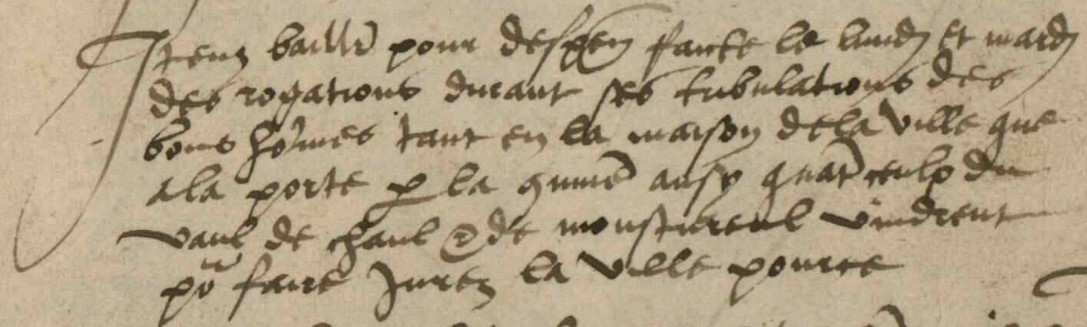

Un article de compte regroupe, aux dates du 22 et 23 mai 1525, certaines dépenses causées par les troubles :

des rogations durant ses tribulations des

bons hommes, tant en la maison de la ville que

à la porte par la commune, ausy quant ceulx du

vaul de Chaul & de Monstereul vindrent

pour faire jurez la ville, pour ce (6 livres 14 sols 4 deniers)

Les événements évoqués dans cet article de compte représentent bien le point central de la période : les bandes du val de Chaux et de Montreux sont aux portes de la ville, et présentent le "traité de défense" (pour faire jurer la ville) qu'on a lu dans la première partie. On le sait, les bourgeois franchiront la pas le surlendemain (25 mai 1525).

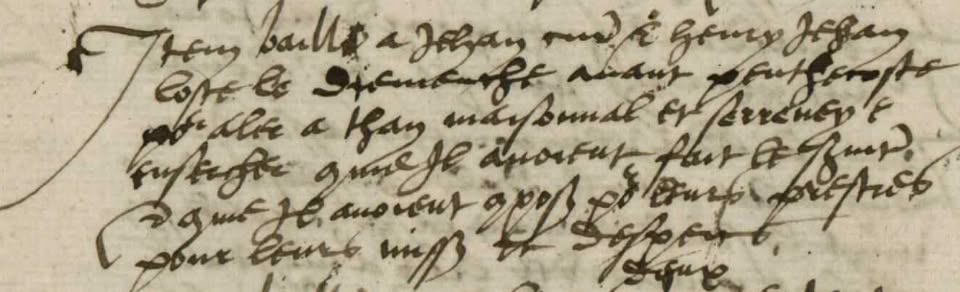

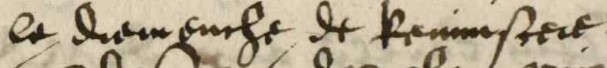

Le 28 mai 1525, le serment a été signé (ce qui n 'apparaît pas à ce moment dans les comptes) ; on décide d'envoyer quelqu'un à Thann, Masevaux et Cernay pour comparer la situation avec celles de ces villes, qui ont aussi traité avec les bandes :

Loste le diemenche avant penthecoste

pour aler à Than, Maisonval et Serreney et

enseigner comme il avoient fait le serment

& comme il avoient composer pour leurs prestres.

Juste après cet article figure le paiement non daté (fin mai 1525) de deux bourgeois envoyés pour "porter des lettes à moncel estant devant Lure".

Le messager Jean Corney a été beaucoup sollicité pendant cette période ; l'article suivant, aussi non daté, lui accorde après coup un paiement supplémentaire "pour avoir porté des lettres par plusieurs fois à Thann, au val de Chaux (auprès des Bons Hommes) et autre part durant ces troubles".

Enfin, en écho de l'avant-dernier, le dernier article de la section des dépenses, daté du 14 juin 1525, concerne le paiement des frais du maître bourgeois et d'un autre "quand ils allèrent à Thann porter une copie de leur serment".

On voit que les bourgeois de Belfort ont toujours cherché soutien et conseils auprès de leurs homologues de Thann.

Dans ce compte, on trouve un seul article évoquant des dégâts causés par les émeutiers : à une date indéterminée, on dépense 7 sols pour refaire les cors des fontaines que les bons hommes avaient rompus.

Fin mai ou début juin 1525, les comptes révèlent que la ville a été secourue par une troupe qui s'est installée sur place un certain temps, et que les bourgeois nomment "la garnison" . Il s'agit peut-être de celle citée par Ch. Duvernoy via Debard (5 p. 44) : "Et tenoit M. de Belfort grosse garnison.".

On verra plus loin que les soucis sécuritaires seront vite remplacés par des questions financières, précisément en relation avec cette garnison.

Dans ce compte, il faut évoquer pour débuter 3 articles de dépenses rétroactives datant de la période des troubles ; ils sont particulièrement instructifs :

Celui du 6 juillet 1525 vient combler la lacune du registre AMB 4/3 : l'événement relaté, la remise à la bande de Chaux des serments de la ville, date du 25 mai :

Fingerlin par l'ordonnance des bourgois pour leurs missions & despens

et pour leur journez d'avoir pourter à capitaine de Chaul

le serment de la ville aux bons hommes.

Le second de ces articles (s. d. : juillet 1525) mentionne deux événements majeurs : le sauvetage de la ville par la "garnison" (sans doute fin mai), et le renouvellement du serment au seigneur (Morimont) : "... par six jours du marché durant le bruit des bons hommes avant la garnison venue & que la ville heut renouveller le serment à monsr."

Le troisième (s. d. : janvier 1526) est une évaluation des frais occasionnés par l'épisode des Bons Hommes : "...pour les soustenues & missions faictes l'an passé par les bons hommes, alors qu'ilz furent en garnison, non compter par avant, soustenuz par Jehan Prevost de Lievans, pour ce iic xl viii libs. vii s. ix d" (247 livres 7 sols 9 deniers).

Pour comparaison, sur l'année de compte 1525-1526, l'ensemble des recettes de la ville est de 822 livres, et le compte était néanmoins excédentaire de 317 livres (Jean Prévost de Liévans est le maître-bourgeois de l'année 1525-1526).

Aux mois de juin et juillet 1525, des négociations se tiennent à Bâle, sous l'égide des cantons suisses, qui souhaitent le retour de la paix et de l'ordre. Mr. de Morimont y participe, de même que les représentants des "ligues".

Les bourgeois tiennent encore à rester informés, à glaner des conseils ; ils envoient donc plusieurs fois des observateurs :

30 juin 1525 : "(...) pour aller à Basle parler à la grâce de Monsr. pour le prouffit de la ville & pour avoir conseil avec ly touchant les bons hommes ...".

Le suivant (même date) "(...) au lieu de Basle pour scavoir le raport de messrs. les ligues, touchant les articles des bons hommes contre les nobles & les gens d'église & contre les bonnes villes ...".

En juillet 1525 : "(...) à Basle par devers la grâce de Monsr. pour avoir son conseil pour le faict des bons hommes pour impétrez sa bonne grâce à leur retour, tant ..." (impétrer : solliciter ; difficile de déterminer à qui se rapporte "leur retour" : les envoyés de la ville, Monsr. et sa suite, ou... les bons hommes !

On mesure le chemin parcouru depuis les déclamations de la première partie (À nous bons amis les capitaines de la bande du Vaul de Chaulx...).

Les bandes armées sévissent encore dans la région, comme on l'a vu ci-dessus, au moins jusqu'en septembre 1525, et la ville envoie quelques hommes participer à la reprise de villages.

Les deux articles consécutifs ci-dessous, en septembre 1525, paraissent être l'écho de la citation de Debard à propos de combats à Grandvillars (33) :

(p. 16) "Item pour despence faicte par les compaignons qu'ilz furent reprendre Monstureul, Grandvillers & le vaul de Chaul ...".

(p. 15) "Item bailler à ceulx qu'ilz menirent les artilleries & batons à feug audit Monstureul, Grandvillers que ou vaul de Chaul ...".

Un autre article (6 septembre 1525) mentionne la bourgade de Granges (16, au sujet de Granges, du duc Ulrich de Wurtemberg, comte de Montbéliard et de Guillaume de Furstemberg) :

"(...) alors qu'on fust oyr ce que messr. les officiers de Hericourt demandoient à la ville pour la prinse de Granges (...)" (une interprétation possible serait que Furstemberg considère que la prise de Granges avec le concours des Paysans était la conséquence de la bienveillance des bourgeois de Belfort à leur égard).

Debard (5, p. 39) avance que "Belfort dut se soumettre par rançon". Le montant de cette rançon, si cette affirmation était prouvée, a dû évidemment peser sur les finances de la ville.

Concernant ses moyens de défense, la ville n'a jamais historiquement cherché à se munir d'une garnison ou d'une milice. Le seigneur, quant à lui, se contentait de la défense du château.

La ville, comme ses consœurs alsaciennes, a toujours participé a minima aux demandes de troupes princières ; on le verra lors de la guerre de Trente Ans, les capacités militaires des habitants sont dérisoires ; c'est une des conséquences du mode de fonctionnement éclaté du Saint-Empire.

Le danger surgissant, il faut en urgence faire appel à des forces extérieures. Mais celles-ci doivent être rétribuées ; et il était exclu que les bourgeois passent outre cette obligation.

Le coût global des troubles a donc largement surpassé celui des destructions mineures qu'on a vues au chapitre précédent.

En décembre 1525, la ville doit payer ou s'engager pour des montants fort élevés (3 articles consécutifs) :

(...) alors que la ville fit nouvellement serment à monsr., tant à monditsr. que à ma dame, ausy quand monsr. partit pour aller lez monsr. l'archiduc pour avoir pour recommander la ville des tribulations qu'aviont regnez durant les tribulations des bons hommes ; pour ce : 185L 10s.

(...) alors que la ville renouvella le serment à monsr. pour la garnison des bourgoingnons, des doubles gaiges qu'altrement, ausy pour les doubles gaiges du capitaine des allemans, aussy des missions des tabourins bourgoingnons, le tout (...) appres la tribulation des paysans assavoir des bons hommes ; pour ce : 375L. 9s. 6d.

(...) alors qu'ils partirent pour en allez lez monsr. l'archiduc estant à Tubingue pour impetrez la grace de monsr. l'archiduc touchant de la tribulation des bons hommes, (...) pour ce : 51 L. 3s. 2d.

En 1532, la ville verse toujours des intérêts du prêt.

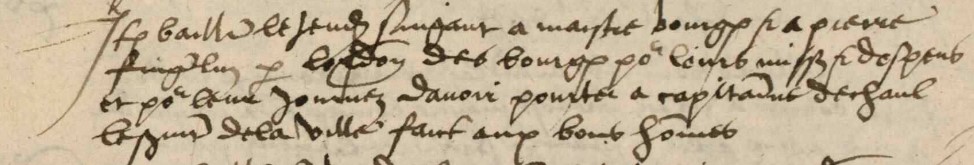

Le 7 juillet 1525, on relevait une tentative, probablement vaine, d'obtenir de l'argent auprès des bandes :

Item baillier le mardy avant la Magdeleine pour porter des lettres à capitaine, par l'ordonnance des bourgois, pour l'argent dehuz à la ville par les bendes.

(le "capitaine" est sans doute l'un des chefs des bandes)

Dés le mois d'août 1525, des articles révèlent les soucis financiers de la ville.

Le premier indique peut-être une tentative d'obtenir une participation du seigneur (avec lequel la ville entretenait de bonnes relations) à l'entretien de la garnison :

... pour la nonne des bourgois quand ilz furent parler à monsr. pour la garnison. Au jour le jour, avant même de s'accorder sur la rétribution finale, il fallait entretenir les hommes de la garnison.

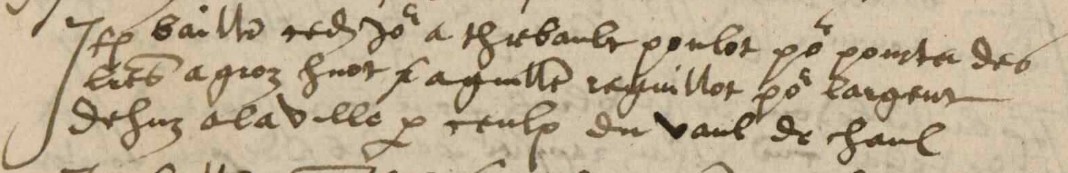

Peu après, des articles faisant apparaît d'autres démarches visant à obtenir des paiements de la part des paysans présentent l'intérêt de mentionner deux noms de meneurs ou de responsables des rebelles.

D'abord l'article immédiatement consécutif au précédent : "Item bailler cedit jour à Jean Corney messager pour aller requester le groz Huot & Guillaume Reguillot pour l'argent dehuz à la ville".

Un article du 4 octobre 1525 reprend à peu près les mêmes termes :

lettres à groz Huot & à Guillaume Reguillot pour l'argent

dehuz à la ville par ceulx du Vaul de Chaul.

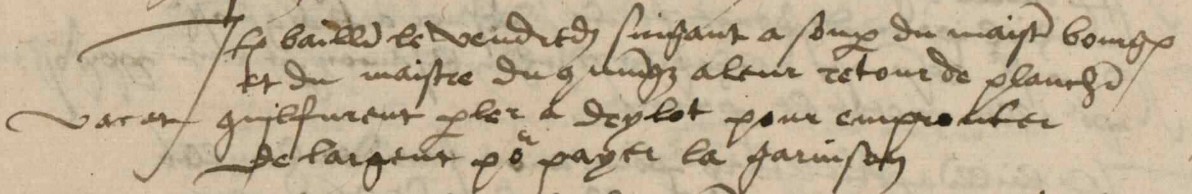

L'acte qui suit (11 août 1525) est plus précis : la garnison coûte cher, la ville doit s'endetter :

et du maistre du commungz à leur retour de Plancher

qu'il furent parler à Deylot pour emprunter

de l'argent pour payer la garnison.

Item receu du vieux prevost de Monstureux en deduction de la somme dehue à la ville par les bons hommes : 14 L. 10 s.

Mais, on va le voir, l'attitude de la ville pendant les troubles lui vaudra plus tard des difficultés d'ordre judiciaire.

Dans ce chapitre, pour un même sujet, nous allons étudier successivement deux sources convergentes :

- la pièce conservée aux AMB, sous la cote FF19/3, datée du 19 mars 1529,

- les articles de comptes AMB CC5 à 7 évoquant un procès, qui mobilisa les bourgeois de la ville de janvier 1527 à mai 1529, et que le greffier de la ville nomme "procès contre, ou envers, ou des bons hommes :

Ces sources sont de natures bien différentes : la première est un texte en allemand d'une vingtaine de pages, produite par la cour de justice d'Ensisheim.

Notre travail sur la seconde est le prolongement de celui que nous avons mené dans le chapitre 3.

L’étude de ces deux sources nous permettra de démontrer que le premier document est la sentence du procès retracé dans la seconde source.

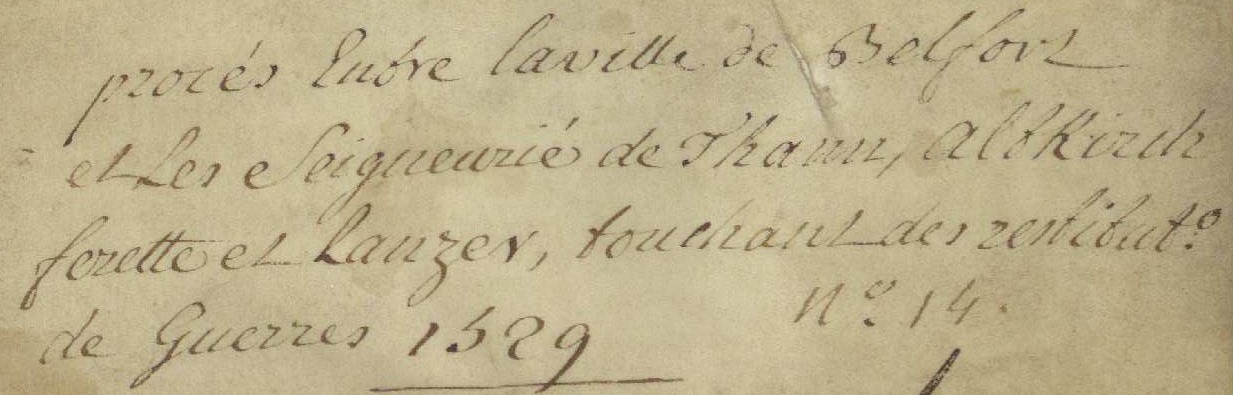

Cette pièce porte, en français sur sa dernière page, de la main d'un archiviste du XIXème siècle, le titre :

Le chapitre 4-2 nous permettra d'affirmer que le procès en question est sans nul doute le même que celui évoqué dans les comptes : les deux impliquent les Bons Hommes, les dates coïncident dans les détails, et celui-ci concerne suffisamment la ville pour l'avoir mobilisée pendant 3 années de comptes, de 1527 à 1529. Cette pièce elle-même est assurément l'une des "lettres de sentence" (26) évoquées dans un article de compte du 11 mai 1529.

Se fiant peut-être à son intitulé, Bischoff (17) affirme que "Dans le même temps, les bourgeois décident d'intenter un procès à la paysannerie des quatre baillages du Sundgau (...) parce qu'ils estiment avoir subi de lourds préjudices du fait de leur révolte".

Le texte, en allemand du XVIème siècle, d'un abord difficile, ne semble pas avoir été traduit en français, hormis la partie restituant l'accord entre la ville et les Bons Hommes (chapitre 1).

Pour en tirer profit, nous avons eu la chance de bénéficier de la contribution bénévole de Karin Scharrer, une paléographe autrichienne (18), dont nous reprenons l'intégralité du travail.

Entre ces extraits encadrés, le texte est simplement résumé.

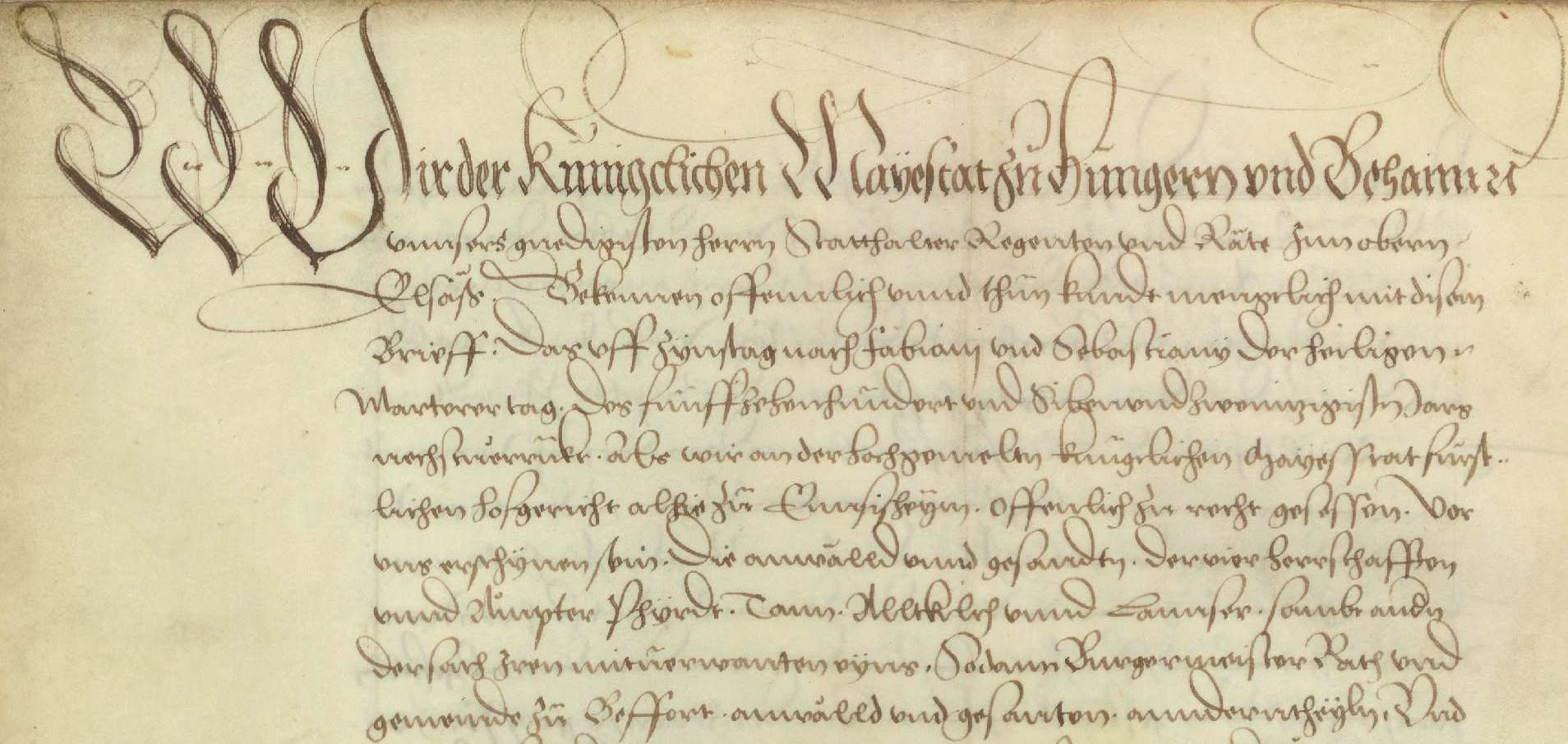

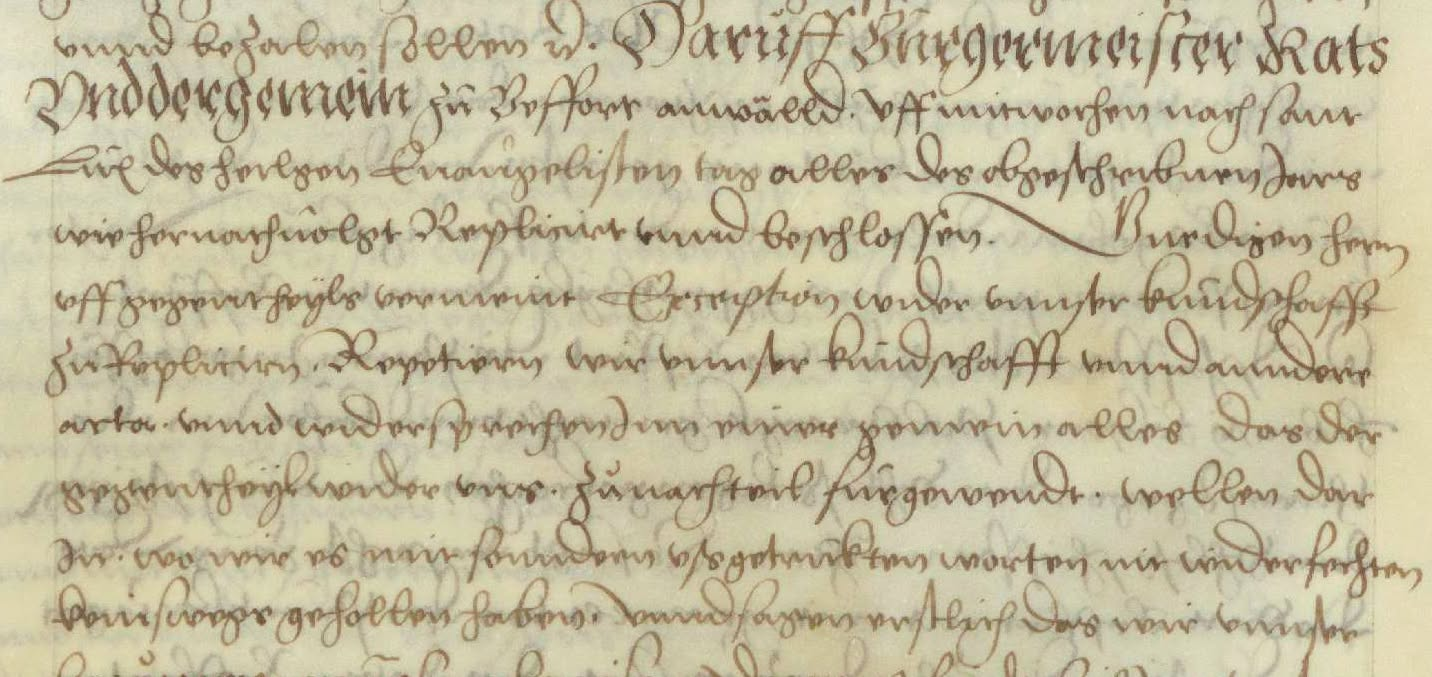

Le document, rédigé au nom de sa royale majesté de Hongrie et Bohême (20) retrace d'abord les étapes principales du procès.

unnsers gnedigisten herrn statthalter regenten und Räte im obern

Elsass bekennen offenlich und thun kundt mengelich mit disem

Brieff, das uff zynstag nach Fabiani und sebastiany der herligen

Marterer tag, des funffzehenundert und siben und zweitzigisten jars

nechstuerrukt. Als wir an der hochgemelen kunigclichen Mayesstat furst-

lichen hofgericht alhir zu Ennsisheym offenlich zu recht gesessen, vor

uns erschynen sein die anwälld unnd gesanden der vier herrschafften

unnd ämpter Phyrdt, Tann, Alltkilch unnd Lannser sambe andeern

der sach iren mitverwanten eyns, sodann burgermeister Rat und

gemeinde zu Beffort anwälld und gesanten annderntheyln.

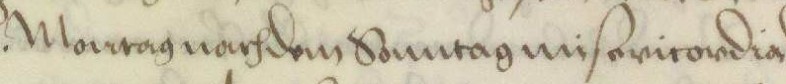

Le déroulé de l'affaire s'articule sur 9 dates :

- Mardi après St Fabian et St Sebastian 1527 (20 janvier), accusation,

- Lundi après le Reminiscere (18 mars 1527) : Les plaignants accusent, les défenseurs contestent les accusations, référence à 1525 comme année de la révolte et au 25 mai 1525, quand une lettre cachetée de la ville de Belfort est remise aux rebelles, dans laquelle la ville réaffirme sa fidélité au roi et au souverain, comme l'a fait la ville de Thann.

- Lundi après Misericordia (6 mai 1527) : les avocats de Belfort ne sont pas suffisamment préparés et doivent payer les frais de la journée de cour.

- Mardi après le dimanche d'Exaudi (4 juin 1527) : l'acte d'accusation est remis.

- Mercredi après Sainte-Marguerite, vierge et martyre (24 juillet 1527) : la défense écrite est remise. Les avocats de ces seigneurs vont examiner les arguments.

- Lundi après Saint Ulrich évêque 1528 (6 juillet 1528) : les avocats demandent une argumentation écrite de la partie adverse.

- Mercredi après Saint Augustin docteur de l'Eglise (2 septembre 1528) : poursuite de l'audience, les deux parties s'expriment, les accusateurs citent des témoins.

- Mercredi après Saint-Luc évangéliste 1528 (21 octobre) : la défense aussi cite des témoins nommément.

- 19 mars 1529 : rédaction du document qui se conclut par la sentence délivrée par le chevalier von Gilgenberg.

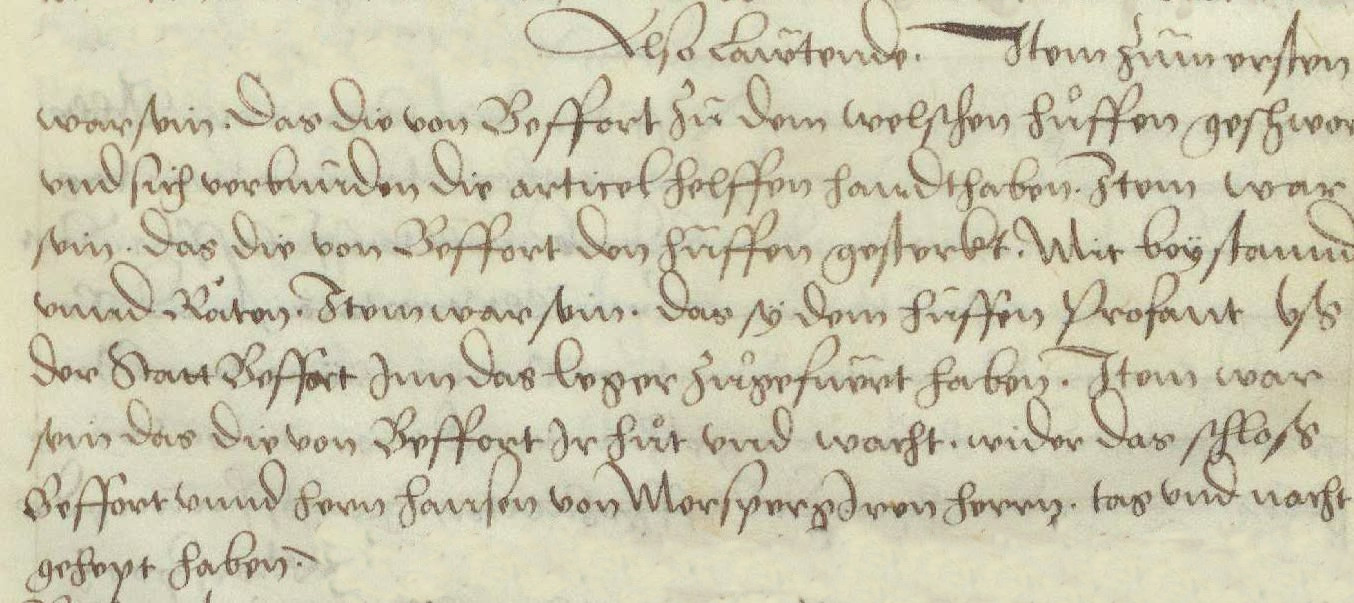

Les accusations (p. 3d) :

war sein das die von Beffort zu dem welchen huffen geschworn

und sich verbunden die articel helffen handt haben. Item war

sein das die von Beffort den huffen gesterkt mit beystannd

unnd raten. Item war sein das sy dem huffen profant uss

der statt Beffort inn das leger zuefurrt haben. Item war

sein das die von Beffort ir hut und wacht wider das schloss

Beffort unnd hern Hansen von Morsperg dren herrn tag und nacht

gehept haben.

Premièrement, il est vrai que les gens de Belfort ont prêté serment à la bande romandedem welchen huffen : les insurgés francophones, par opposition aux bandes germanophones ayant sévi en Alsace, se sont alliés avec elle et l'ont aidée dans des affaires importantes.

Il est également vrai que Belfort a aidé la troupe en paroles et en actes.

Il est vrai qu'ils ont apporté des provisions à la horde dans leur camp.

Il est également vrai que Belfort a refusé au seigneur Jean de Morimont la protection et la garde du château

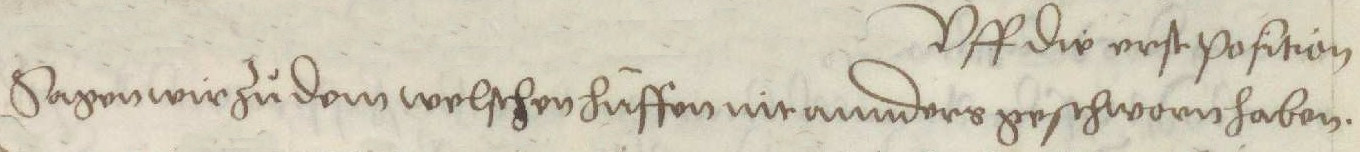

Les avocats de Belfort répondent (p. 4g) :

sagen wir zu dem welschen huffen nit anders geschworn haben

(...)

- Sur le premier point nous n'avons pas prêté serment aux rebelles, mais nous avons toujours obéi et servi le roi et le seigneur de Morimont.

- Nous n'avons pas aidé les rebelles à attaquer, à voler et à piller la ville et les villages.

Mais nous reconnaissons avoir laissé cinq ou six hommes aux rebelles pour qu'ils quittent Belfort, comme l'a fait la ville de Thann. Bien que les paysans révoltés aient promis le contraire, ils ont quand même pillé les maisons ecclésiastiques. - Lorsqu'ils voulurent nous obliger à leur prêter serment, nous demandâmes quatre jours de réflexion. Le capitaine Hanns Andres (Jean André) ne nous a accordé que quatre heures. Il a également exigé que nous lui vendions 4 omens ohm, aume ~150l de vin. Nous l'avons fait dans l'espoir que les Bourguignons (appelés par M. de Morimont) nous viennent en aide à temps.

- Nous nions avoir voulu attaquer ou endommager le château.

Pour notre défense, nous disons qu'en l'an 1525, les rebelles welches nous ont attaqués, ont suspendu des brûlotstoiles de lin imbibées de poix et de soufre devant notre ville, ont volé notre bétail, ont fait prisonniers plusieurs de nos citoyens et nous ont menacés de nous étrangler et de nous poignarder si nous refusions de leur prêter serment de fidélité. Nous avons été obligés de conclure un pacte avec eux pour sauver notre ville, mais cela n'a duré que sept jours. Mais, comme les bourgeois de Thann, nous avons toujours déclaré obéir à Mr. de Morimont. A ce sujet, il existe deux copies, copie A, notre pacte [partie transcrite plus haut], copie B ce que Thann a fait.

Les émeutiers ont également revendiqué nos recettes douanières et fiscales.

Nous disons que nous leur avons donné six hommes, mais que ceux-ci sont toujours restés ficèles à la maison d'Autriche, n'ont volé personne et n'ont rien pillé.

Nous disons également que les émeutiers ont beaucoup mangé et bu à Belfort à nos frais. Lorsque nous en avons fait part à leurs capitaines, ceux-ci ont dit que nous pouvions nous indemniser sur les biens du clergé. Nous avons refusé.

Nous disons qu'au moment de la procédure d'expiation à Bâle (guetlich tag), nous nous étions déjà réconciliés avec Mr. de Morimont et que nous nous étions rendus à sa grâce, celle-ci nous a d'ailleurs été accordée par lui. Mais, à cause de la paix avec les émeutiers, nous en avons gardé le secret. La paix avec les rebelles a été convenue pour que les Bourguignons puissent s'approcher de la ville.

Nous affirmons que nous ne sommes pas restés plus de sept jours avec eux.

La paix a été faite pour que les Bourguignons puissent s'approcher de la ville sans se faire remarquer. Tout de suite après, nous sommes convenu avec Mr. de Morimont de combattre les rebelles et de l'aider au péril de notre vie. Il y a des témoins qui savent que nous avons envoyé chercher de l'aide en Bourgogne. Nous voulions également que nos concitoyens qui étaient détenus à Ensisheim soient renvoyés ici pour nous soutenir. Cette demande nous a été refusée.

On dit que nous avons agi contre notre seigneur et que nous devons maintenant payer pour les dommages causés. Nous déclarons cependant que ni les nobles ni les non nobles, ni les ecclésiastiques ni les séculiers n'ont été lésés par nous. Le fait que nous ayons aidé à chasser les rebelles prouve que nous ne sommes pas responsables de ces actes honteux. Nous demandons au tribunal de nous acquitter de toutes les accusations.

Les avocats de ces quatre seigneuries rétorquent (p. 6d):

zurecht nit gnug bewysten

(...)

Ceux de Belfort n'ont pas prouvé leur innocence. Certains témoins savent que Belfort envoyait des messages aux émeutiers, discutait avec eux et organisait des rencontres.

Si la ville prétend que les paysans ont brisé l'auge de la fontaine (19), volé du bétail et enlevé des citoyens, cela ne constitue pas une excuse pour l'alliance conclue. Aucun sujet ne peut se détourner de son maître sur la seule base de paroles et prêter serment à des séditieux. Si un ennemi veut tuer un pauvre homme ou un sujet, celui-ci peut se soumettre, mais pas à la vitesse à laquelle Belfort l'a fait, en invoquant la conduite de Thann.

Belfort a ouvert les portes de la ville aux paysans, ilsbourgeois ou paysans ? ont érigé des remparts en bois, ont fait des trous dans les murs des tours. Par ces ouvertures, ils voulaient tirer sur le château.

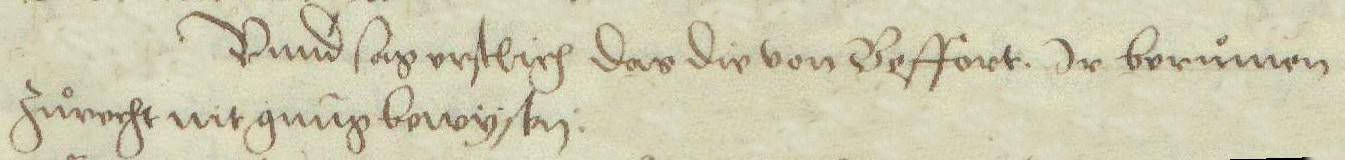

(p. 7d):

die Statt Beffort nit mit gewaltt von den Purn uberzogen

worden syg. der zehend gezeug sagt das die von Beffort

auch inn der Pauren puntnus gewesen unnd wie annder

Purn gehandellt, auch die Statt Beffort Mit hundert

Knechten uß dem Huffen besezt haben. Zu dem so sagt der

zwölfft gezeug als die Burgunder so im Schloss zu Beffort

gewesen seindt, das sy die von Beffort sich ernstlichen gegen

den selbigen Burgundern zu wer gestellt, unnd sagt der

so Inn Schloß gelegen gehanndlt haben, Darunder gnedigen

hern sagen noch vil Zeugen wie die von Beffort Inn

der pündtnus gewesen unnd wie annder Uffrürig gehandlt

Auch das die Baurn die Statt Beffort gar mit kein

gewalt angriffen getrungen oder uberfallen Inen die

Statt Beffort uffgegeben. Auch sy von B. keinswegs

zu Inen geschweren genötiget. (...)

Le dixième témoin affirme que les gens de Belfort étaient de connivence avec les paysans (Purn, Pauren , ou Baurn = Bauern, les paysans ; et puntnus ou pündtnus =Bündnis, l'alliance, la ligue) et agissaient comme d'autres paysans, faisant occuper Belfort par 100 hommes des émeutiers.

Le douzième témoin dit que les gens de Belfort ont agi contre les Bourguignons qui défendaient le château.

Le treizième témoin dit que Belfort s'est opposé à son seigneur et à la troupe du château.

De nombreux autres témoins confirment l'alliance entre la ville et les paysans, et le comportement séditieux des habitants.

Ils affirment également que Belfort n'a pas été attaquée, harcelée ou envahie par la force. Les habitants de Belfort n'ont pas non plus été obligés de prêter serment

C'est pourquoi les seigneurs disent que Belfort doit payer pour tous les dommages causés.

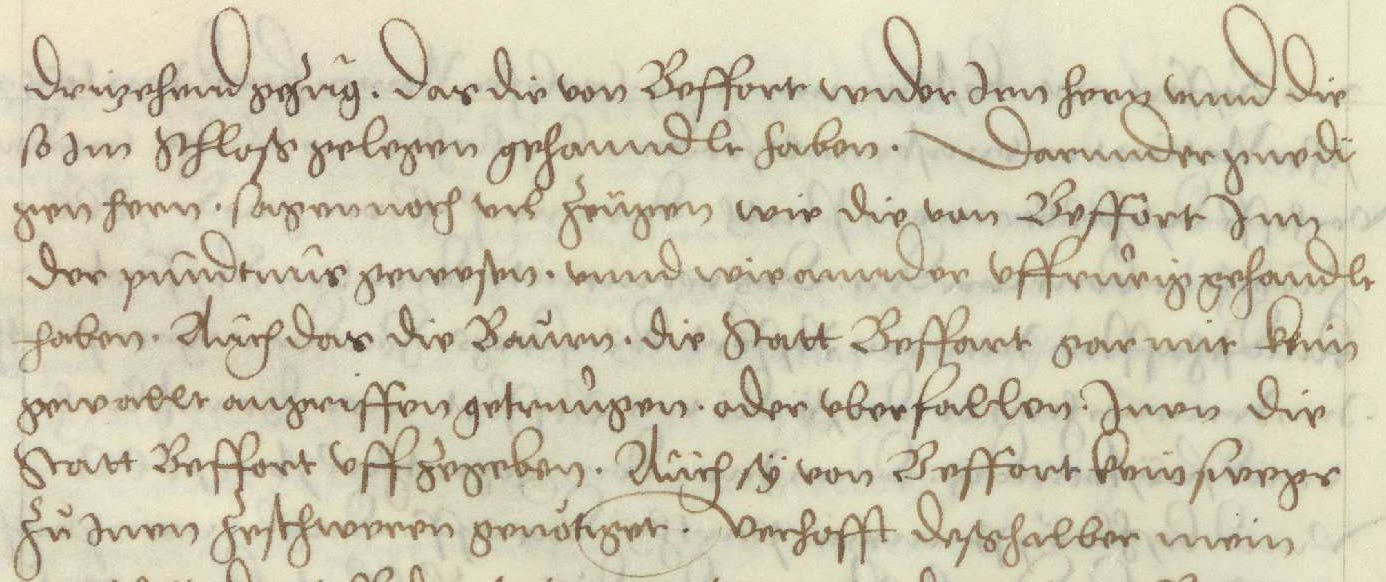

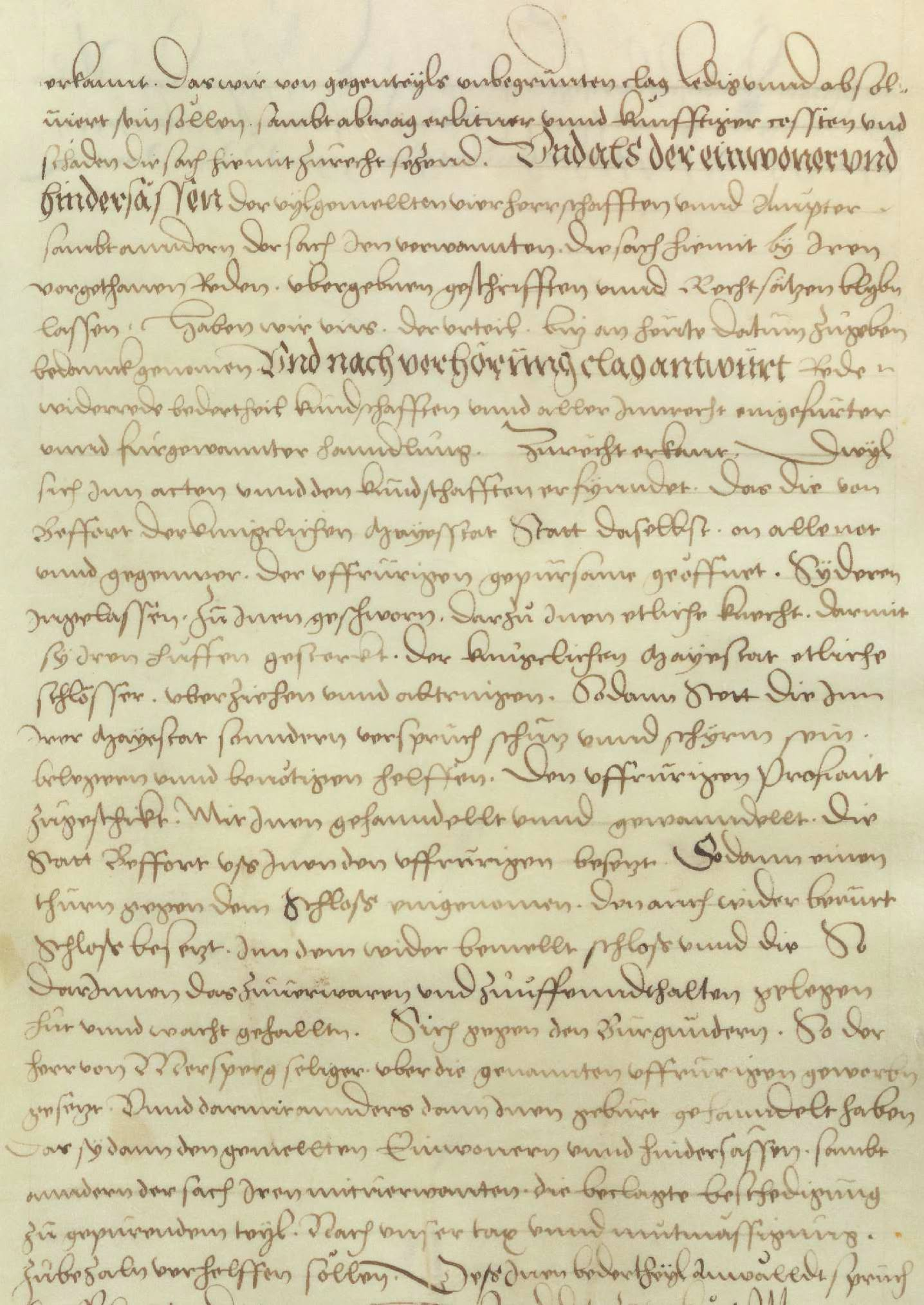

Le mercredi après la Saint-Luc, c'est au tour des avocats de Belfort de présenter la défense de la ville (p. 8d) :

und der gemein zu Beffort anwälld Uff mitwochen nach sant

Lux. des heilgen Evangelisten tag alles des obgeschribnen Jars

wie hernachvolgt Replicirt unnd beschlossen. Gnedigen hern

uff gegentheyls vermeint Exception wider unnser kündschafft

zu Replicirn Repetirn wir unnser kündschaft unnd anndere

acten unnd widersprechen Inn einer gemein alles das der

gegentheyl wider uns zu nachteil fürgewendt wellen dar

In wo wir es mit sonndern ussgetrukten worten nit widerfechten

keinswegs gehollen haben unnd sagen erstlich daswir unnser (...)

Nous répondons que la vérité est le contraire de ce que pensent ces gracieux messieurs.

D'abord Belfort a été contraint d'ouvrir les portes de la ville, sans quoi les émeutiers auraient menacé de tuer femmes et enfants. Ce n'est qu'après l'absence de soutien de la part des Bourguignons que Belfort a opté pour le moindre mal et conclu un traité avec les paysans, toujours sous réserve de fidélité à notre souverain.

Nous contredisons les témoins 6 et 11 Nous n'avons en aucun cas ouvert les portes de la ville.

Nous sommes déconcertés par le fait que le 10e témoin, Hans Pylla de Bavyllier (Bavilliers), en présence de Simon Jäken, du greffier Adam de Tatteririedt (Delle) et de notre procureur Maître Wernher (30), déclare contre toute évidence que nous avons pillé avec les paysans.

Le 12e témoin, qui a déclaré que nous nous sommes retournés contre les Bourguignons, doit expliquer cela plus en détail. Nous étions bien armés (maintenus en armure), mais uniquement pour nous défendre.

Nous contredisons également le 13e témoin et constatons que les dommages causés aux châteaux, aux villes, aux marchés, aux monastères, aux chrétiens et aux juifs, existaient déjà avant la révolte ait eu lieu.

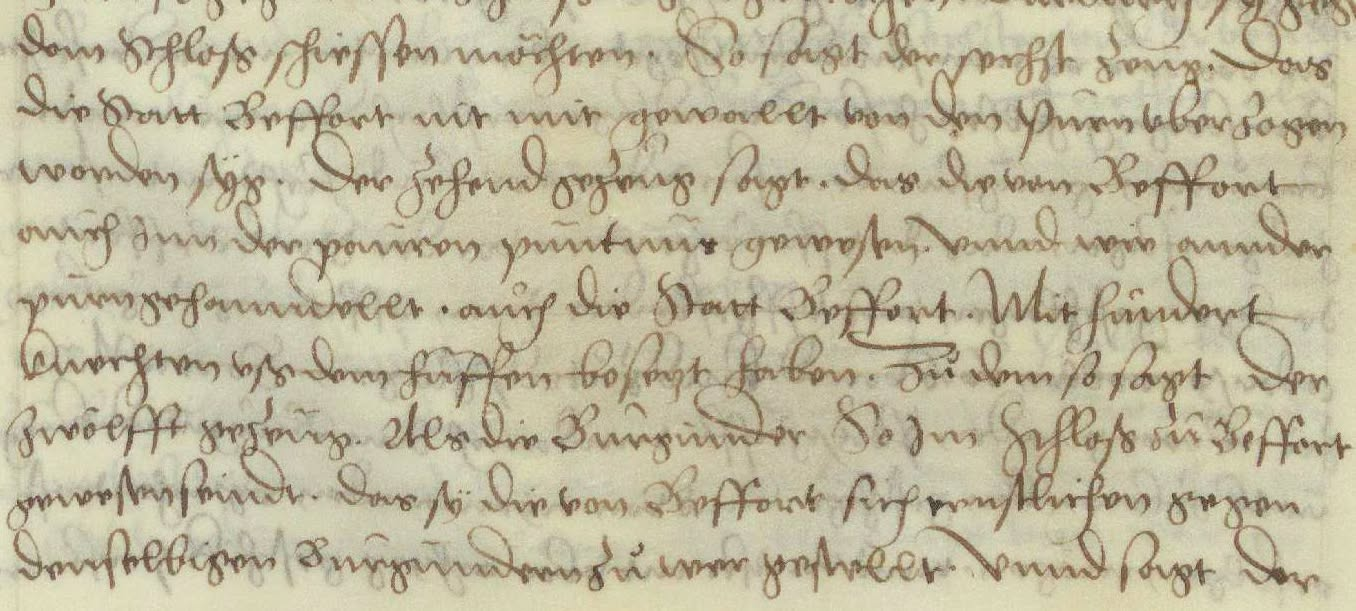

Venons en à présent à l'épilogue du document : à la vue 9d arrivent la relation de la conclusion de la défense et le retour à la contemporanéité du texte, c'est à dire au 19 mars 1529, avec le verdict de l'autorité judiciaire :

sein sollen sambt abwag erlitner unnd künfftiger cossten und

schaden die sach hirunt zurecht sezend. UND ALS DER EINWONERUND

HINDERSASSEN der vylgemellten vier herrschaften unnd Ampter

sambt anndern der sach Irn verwanten der sach hiemit by Iren

vorgethanen Reden ubergebnen geschrifften und Recht sätzen blybn

lassen haben wir uns der urteil bey heute datum zugeben

bekannt genomen UND NACH VERHÖRUNG CLAG ANTWÜRT Rede

widerrede bedertheil kündschaften und aller Innrecht eingefürter

unnd fürgewnnter hanndlung Zurecht erkant. Dweyl

sich Inn acten unnd den kündschaften erfynndet das die von

Beffort der kinigelichen Mayesstat Statt daselbst an alle not

unnd gegenwer Der ufrürigen gepürsame geöffnet. Sy deren

Ingelassen zu Inen geschworn darzu Inen etliche knecht darmit

sy dren Hüfen gesterkt. der kinigelichen Mayestat etliche

schlösser uberziehen unnd abtrinigen. Sodann Statt die Inn

Irer Mayestat sonndern versprüch schuz unnd schyrm sein

belegern unnd benötigen helffen den uffrürigen Profiant

zugefeschikt. Mit Inen gehanndellt unnd gewanndellt die

Statt Beffort uß Inen den uffrürigen besezt Sodann einen

thürn gegen dem Schloß eingenomen. Denach wider berürt

Schloß besezt Inn dem wider bemellt schloß unnd die So

darInnen das zuverwaren und zuufenndthalten gelegen

hut unnd wacht gehalltn Sich gegen den Burgundern So der

herr von Morsperg seliger uber die genannten uffrürigen geworben

gesezt. Unnd darmitannders dann Inen gebürt gehanndelt haben.

Das sy dann den gemellten Einwonern und hindersassen sambt

anndern der sach Iren mitverwanten die beclagte beschedigung

zu gepürendem teyl Nach unser tax unnd mutmassigung

zubezahln verhelffen sollen. (...)

décidé, après les discours [prononcés] et les actes [remis], de rendre public le jugement de ce jour.

Après avoir entendu les deux parties, déposé une plainte, répondu, parlé et contredit, nous sommes parvenus au verdict.

allégeance aux envahisseurs, qu'elle les a renforcés en leur fournissant des serviteurs, qu'elle a attaqué et pris le contrôle de plusieurs châteaux royaux, qu'elle n'a ni gardé ni protégé Sa Majesté, mais qu'elle a approvisionné les assiégeants, qu'elle a procédé à des transactions avec eux, qu'elle a occupé la ville, puis pris la tour en face du château avec eux.

Ils occupèrent ensuite le château et se montrèrent hostiles aux gardes bourguignons que le désormais bienheureux seigneur de Morsperg (21) avait recrutés contre les émeutiers.

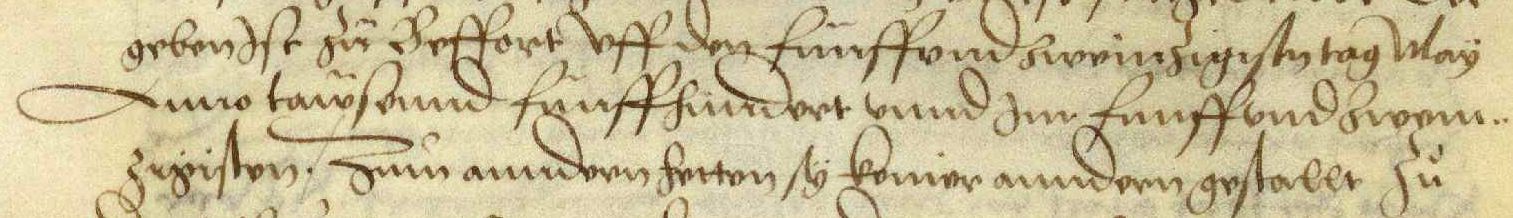

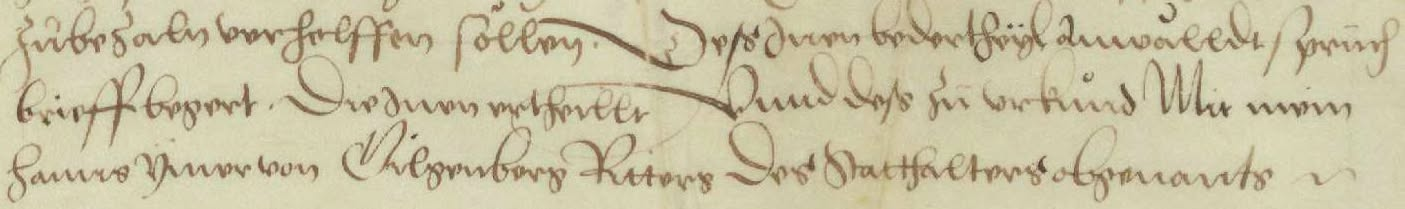

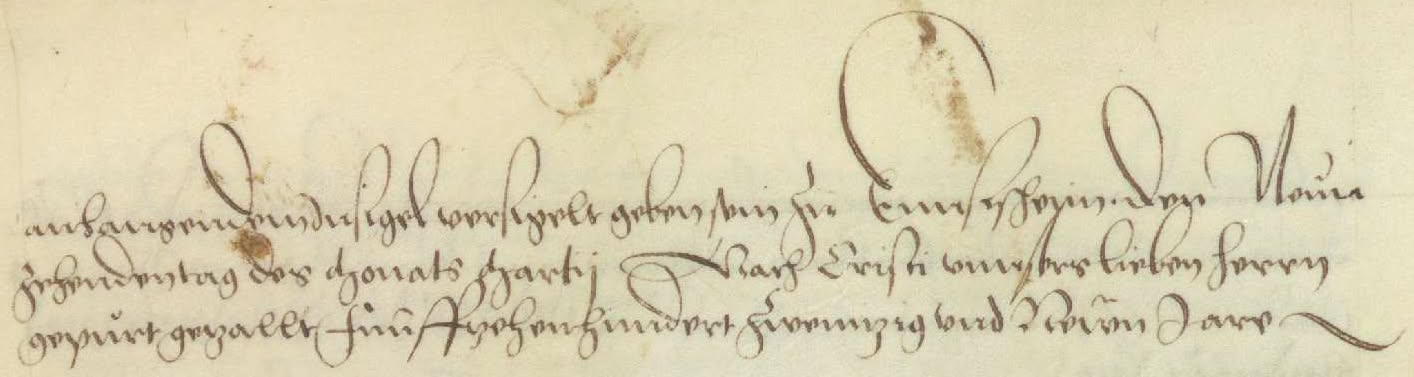

Et le document s'achève par sa souscription :

brieff begert die Inen urtheillt Unnd deß zu urkünd Mit mein

hanns Ymer von Gilgenberg Ritters des Statthalters obgenants

zehenden tag des Monats Martii Nach Cristi unnsrs lieben herrn

gepurt gezallt fünfzehenhundert zwennzig und Neun Iarr.

Originaire du canton de Soleure, il vend la seigneurie et le château de GilgenbergZullwil, SO, non loin de Delémont et de Bâle à la ville de Soleure en 1489.

Il occupa plusieurs fois le poste de conseiller impérial à Ensisheim, dont de 1502 à 1533, période pendant laquelle il réprima le soulèvement des Paysans. Il fut également maire de Bâle en 1496 et 1498.

Il fit don de vitraux à l'église de Meltingen près de Gilgenberg ; il y est représenté ci-contre, avec sa seconde épouse Agatha von Breitenlandenberg.

(d'après Wikipédia)

La sentence du tribunal de la régence et ses attendus sont particulièrement sévères : les autorités municipales de Belfort sont reconnues coupables d'alliance avec les assaillants, et d'avoir participé à l'attaque du château et de tout ce qui représentait l'autorité seigneuriale dans la ville.

Qui sont ces fameux témoins ? Nous avons un seul nom : Hans Pylla de Bavilliers ; à quel titre était-il à Belfort ? Était-il un rebelle repenti ?

Ces accusations ne sont-elles pas un peu abusives ?

Quelle a été la sanction ? On n'en a pas vraiment détecté la trace dans les comptes après 1529 (il est vrai que ceux de 1530, 31, 33, 34 et 35 sont manquants). Le maître-bourgeois Jean Perrin Hennemand n'a pas subi de disgrâce : il sera, jusqu'en 1550, celui qui occupera le plus souvent cette charge.

Alors que la période des événements a engendré relativement peu d'articles comptables, les répercussions du soulèvement des Bons Hommes se reflètent abondamment dans ces documents financiers, jusqu'en mai 1529.

Ces répercussions apparaissent, à partir de janvier 1527, au travers de dépenses variées, messagers, déplacements, réunions-repas de travail, émoluments au procureur, aux conseils, aux traducteurs, aux copistes, frais divers en rapport avec ce que le tabellion appelle généralement "le procès contre les bons hommes".

Ces articles, 15 en l'année de compte 1526-1527, 17 la suivante, et 14 pour la dernière (1528-1529) laissent (29) penser qu'il s'agit d'un procès dont la ville serait plaignante et certains "bons hommes" accusés.

Mais, nous allons le voir, ce procès est celui retracé dans le paragraphe précédent, et la ville n'en sortira pas avec profit.

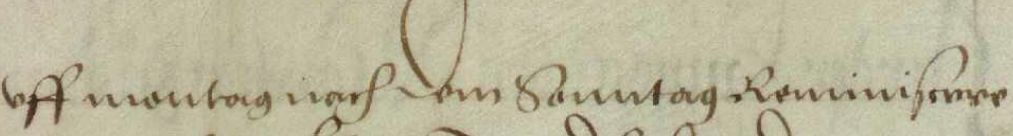

Début du procès

Dans les comptes communaux, le coup d'envoi du procès (CC4/5) précède d'une semaine la date donnée dans la lettre de sentence (mardi après la St Sébastien) :

l'ordonnance du prevost et conseil à Anthoine Estroitot,

Paulus, Anthoine Noblot maistre du commung et

Johannes Roy pour leurs missions & despens

d'estre estez Anguessey à la première journez contre

les bons hommes, pour leurs missions et despens.

Les dates des deux "journées" suivantes (reminiscere, misericordia) se retrouvent parfaitement dans les articles de comptes (là aussi, avec éventuellement quelques jours d'avance).

Item baillier le diemenche de Reminiscere pour les missions et despens de Jean Perrin, Paulus Marcier, Jehan Curier & de Johannes Roy pour aller à Anguessey à la seconde journez contre les bons hommes ...

Cette journée (18 mars 1527) était importante ; les notables les plus éminents de la ville font le voyage : Jean Perrin (Hennemand), maître-bourgeois, Jean Curier (Besançon), qui l'a été de nombreuses fois, Paulus Marcier, de la famille d'un autre maître-bourgeois.

Celle-ci (6 mai) apparaît dans 4 articles de compte :

D'abord le maître bourgeois et le maître du commun se rendent à Ensisheim après être allés parler à Monsr. au lieu d'Isney (Issenheim) ; ils sont ensuite rejoints à Ensisheim par Johannes Roy et Jean Vuillemin ; ceux-ci ont été chargés de payer mester Wernard, procureur (avocat) de la ville (30), pour un Abscheidedocument juridique, rédigé ou payé par le procureur.

Rappelons que la lettre de sentence indique que "les avocats de Belfort ne sont pas suffisamment préparés".

Ensuite, plusieurs articles de comptes, jusqu'à la fin du registre CC4/5, témoignent d'une intense activité des bourgeois dans le suivi du procès (la journée du mardi d'exaudi n'est cependant pas détectable).

Témoignages

Le 23 juillet 1527, les bourgeois se réunissent pour escripvre et envoyer au lieu d'Anguesey à procureur les instructions pour scavoir & examinez les tesmoingnages contre les bons hommes.

Il est singulier de constater encore que, par une sorte d'euphémisme, les bourgeois persistent à cacher qu'ils sont en fait les accusés de ce procès.

Même si rien n'est mentionné dans la lettre de sentence entre juillet 1527 et juillet 1528, les parties s'activent.

À Belfort, on se prépare à rechercher de nouveaux témoins, dés le 16 août 1527 :

... en la maison du grand mairede l'Assise par le prevost tabellion maistre bourgeois & conseil ... quant l'on mist par escript ceulx qu'on vouloit examiner (interroger) contre les bons hommes.

On trouve trace de ces interrogatoires dans des articles de comptes (CC 4/6) à partir de février 1528 :

(16 février) ... pour aller querré messire Hugue de Monstureul pour venir examiner les témoins au cause du procès contre les bons hommes...

(17 février) le procès a bien repris, car les bourgeois envoient un des leurs à Ensisheim à la journez contre Guillaume Chapuis qu'avoit adiourné (fait comparaître) les bourgois. Guillaume Chapuis est-il un témoin à charge ?

D'autres articles continuent à évoquer des témoins recherchés par les belfortains. Par exemple :

(28 mars) ... pour aller au Vaul de Chaul querré des tésmoings / ... pour les tesmoings de Chalonvillers & d'Exers qu'ilz furent examinez / ... du prevost d'Angeot allors qu'il fust arrester par le commissaire pour l'examiner.

Jusqu'à fin mai, il est encore plusieurs fois question du "commissaire", de l'"examen" de témoins, en divers villages de la région :

(21 avril) ... pour aller adjournerconvoquer les tesmoings touchant le procès des bons hommes tant à Maisonval,Masevaux Lachapelle que à Felon.

Sans oublier la rémunération de "mester Wernard" (30).

Le 3 juillet, c'est messire Hugues (chapelain) de Montreux qui est chargé de l'examen des bons hommes (on peut imaginer un contre-interrogatoire des paysans qui auraient déposé en défaveur des bourgeois).

Nous connaissons mal le fonctionnement de cette justice. Les bourgeois semblent compter sur des dépositions de témoins, principalement des villageois, pour être disculpés. Mais, au compte-rendu du procès, les seuls témoignages cités sont à charge...

Le 5 juillet, le maître-bourgeois et le maître du commun repartent à Ensisheim pour la journée suivante mentionnée dans la lettre de sentence (6 juillet).

La suite de l'affaire se déroule essentiellement à Ensisheim ; elle est entre les mains du procureur Wernher, même si elle continue à susciter des discussions entre les bourgeois. On trouve encore quelques articles de comptes, en particulier en octobre, lorsque Wernher est venu à Belfort :

... à mester Wernard d'Anguesey ... sur ses gages du procès devers les bons hommes, aussy pour deux cheminstrajets qu'il fust icy la sepmaine de la st Roch.

De novembre 1528 à mars 1529, le procès n'apparait plus dans les comptes ; le verdict a probablement été mis en délibéré.

Sentence(s)

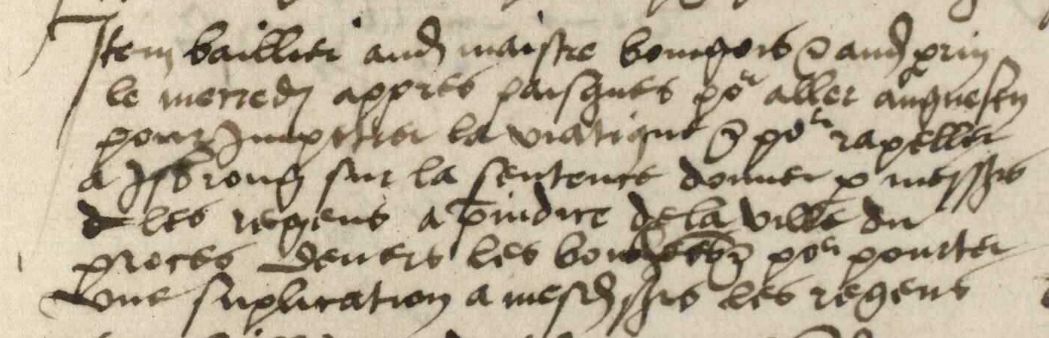

Les trois derniers articles de compte ayant trait au procès sont particulièrement intéressants :

Condu pour aller Ainguesey le jeudi

avant Paisques flories (19 mars 1529) pour ouy la sentence

des bonnes villes contre les bons hommes,

pour leurs missions & despens.

le mecredi après Paisques (31 mars 1529) pour aller Anguesey

pour impetreressayer d'obtenir la viatiqueil pourrait s'agir d'un document permettant d'effectuer la démarche & pour rapeller

à Isbroug sur la sentence donner par messieurs

les regens au preiudice de la ville du

procès devers les bons hommes & pour pourter

une suplication à mesdits srs. les regens.

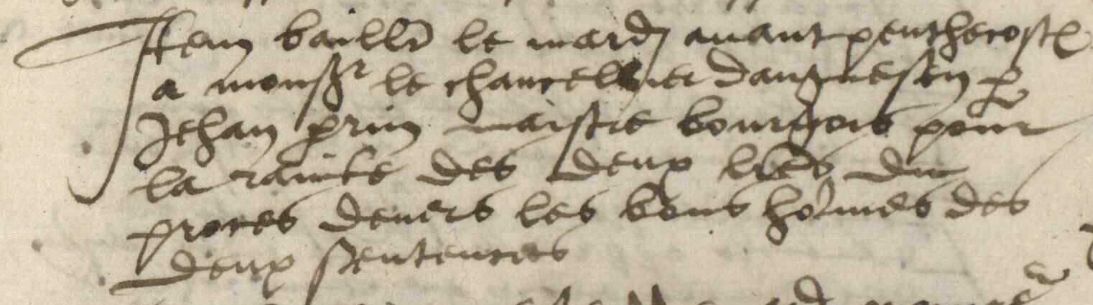

Et enfin, le 11 mai 1529 :

à monsr. le chancelier d'Anguesey par

Jehan Perrin maistre bourgois pour

la rainte des deux lettres du

procès devers les bons hommes des

deux sentences.

Il est essentiel de comprendre qu'ici sont évoqués deux documents remis à la ville en conclusion du procès. L'un d'eux est sans nul doute, comme nous l'affirmions au début du 4-1, la lettre de sentence AMB FF 19/3, conservée dans les archives de la ville depuis bientôt 500 ans...

Quelle est en revanche la deuxième sentence (deux mois plus tôt on ne parlait que d'une seule) ? La sentence d'appel (le délai semble bien court) ? Une sentence concernant les paysans ? Elle n'a malheureusement pas été conservée.

La plupart des études sur la Guerre des Paysans se concentrent sur les événements de l'espace germanophone, sur la principauté de Montbéliard (Debard), ou sur le "Chant du Rosemont".

Même s'il a été nécessaire de nous référer à d'autres documents pour contextualiser ces événements anciens et mal connus, nous avons voulu, comme à notre habitude, nous focaliser sur les archives belfortaines : notre point de départ : les comptes communaux AMB CC4/3 à 7, puis la pièce AMB FF19/3.

Ces documents ne semblent pas avoir été jusqu'ici étudiés de manière exhaustive.

La ville et les bourgeois

Les conséquences du procès dont la ville et les bourgeois de Belfort furent les accusés et les condamnés restent inconnues. Elles sont certainement en rapport avec des points que nous n'avons pas encore développés.

Quels étaient vraiment les initiateurs du procès, et quels furent leurs buts ?

La première chose à noter est que "les quatre seigneuries et bailliages de Ferrette, Thann, Altkirch et Landser" constituent en fait l'ensemble des domaines habsbourgeois du Sundgau. Ce ne sont pas des villes qui se seraient estimées lésées par le comportement de Belfort, ce sont les autorités civiles des terres autrichiennes sur la rive gauche du Rhin qui mettent la ville de Belfort en accusation.

Quels sont les préjudices, matériels ou moraux, subis par les parties plaignantes à cause de l'attitude belfortaine ? En l'état : aucun.

L'accusation reproche aux autorités belfortaines d'avoir laissé entrer des rebelles en ville. Si dégâts il y eut, c'est la ville elle-même qui les a subis. Les rebelles, éventuellement aidés par des belfortains, auraient attaqué le château, mais celui-ci n'a pas été pris. L’accusation ne mentionne pas de victime et ne reproche pas à la ville d'avoir soutenu des combats en campagne. Même si des dommages aux biens ecclésiastiques sont évoqués au cours du procès, ils ne sont pas retenus dans la sentence.

Ainsi, l’expression « restitutions de guerre » portée en titre de la lettre de sentence (AMB FF19/3) est sans rapport avec le contenu.

Finalement, le seul motif qui aurait pu valoir une condamnation aux autorités de la ville aurait pu être celui de trahison ("... qu'elle a prêté allégeance aux envahisseurs etc."). Le mot n'apparaît pas. La peine aurait dû alors être autrement plus sévère qu'une sanction financière, et toucher en premier lieu le maître-bourgeois qui, on l'a vu, n'a subi aucune disgrâce. Au lieu de cela, la ville devrait simplement "payer les dommages déplorés selon notre évaluation et notre conviction".

L’accusation, s’appuyant sur plusieurs témoins, a reproché aux bourgeois d'avoir cédé trop vite aux paysans et de leur avoir prêté serment ("... Belfort n'a pas été attaquée, harcelée ou envahie par la force. Les habitants de Belfort n'ont pas non plus été obligés de prêter serment."). Le serment, ne l'oublions pas, a reçu l'aval du seigneur.

Comme l’observe Boigeol, les bourgeois de Delle ont dans le même temps fait preuve de plus de fermeté (27). Mais la faiblesse n'est pas un délit, pour des civils du moins.

On l'a vu, dans les comptes belfortains, on s'évertue à parler du procès des (ou "contre les", ou "devers") les bons hommes, et seulement de celui-là.

Il est possible qu'il y ait eu à la même époque un procès contre des meneurs du soulèvement paysan, mais il est peu probable qu'il ait eu lieu en même temps que celui-ci.

De fait, sans préjuger de la saisine de la cour impériale d’appel d’Innsbruck, la sentence du procès qui se déroule entre le 20 janvier 1527 et le 19 mars 1529 condamne la ville de Belfort.

Par ailleurs, la sentence (AMB FF 19/3) plutôt que d’être tardivement intitulée "Procès entre la ville de Belfort et les seigneuries de Thann, Altkirch, Ferrette et Landser touchant des restitutions de guerre", correspond en fait à une "Lettre de sentence [ou, en droit moderne, jugement] du procès intenté par les seigneuries et bailliages de Thann, Altkirch, Ferrette et Landser [représentants de l’Autorité autrichienne] contre la ville de Belfort"

Cette sentence interroge aussi sur la discordance entre les moyens mise en œuvre par les autorités autrichiennes contre la ville de Belfort et le peu de conséquences observables in fine.

Les paysans

Concernant les individus impliqués dans les troubles, on ignore le nombre de victimes, moins nombreuses a priori dans notre secteur que dans le Sundgau germanophone, si on reprend la synthèse de Debard (28)

On ignore aussi totalement le sort des autres paysans insurgés, en dehors de celui de Jean André (annexe).

Finalement cette jacquerie n'aura été qu'un feu de paille. À son issue, le sort des paysans a-t-il connu une amélioration ?

C'est tout le contraire en réalité.

En 1525, un certain nombre de communautés villageoises des bailliages autrichiens se virent imposé une nouvelle taxe annuelle par feu, sous le prétexte de les punir et de rembourser les dégâts (23). Il semble que cette taxe, appelée Brandtschazung, s'identifie à l'impôt des "six florins" dont on trouve trace dans un article de compte de fin 1525 :

(...) à Aymé Virot tabellion pour avoir translater & extrait les articles du mandement des six florins (31).

Il se peut que cette charge soit celle dont les paysans de la région demandent encore en 1569 à être soulagés, dans l'enquête sur les dégâts causés par le passage du duc de Deux-Ponts lors des guerres de religions (notre article).

En l'absence de certitudes globales sur la situation de la paysannerie du secteur, on notera avec intérêt une mention concernant les paysans de la seigneurie de Grandvillars dans le document AD68 1C 2079 cité par Behra (24 p. 85-86) :

Ceux-ci se voient imposées par leur seigneur le 28 août 1525, à la suite des "événements", 13 conditions (dont les 3 premières sont perdues). Parmi celles-ci, le renouvellement de l'hommage au seigneur, la réparation des dommages aux châteaux et églises, la livraison des armes et munitions et des documents concernant leurs libertés, la destruction des maisons des meneurs et l'interdiction de les reconstruire.

Comme souvent dans l'histoire, les populations sortent perdantes de ces événements dramatiques.

Les paysans n'auront sans doute obtenu aucune satisfaction de leurs revendications. En revanche, le désir d'émancipation et d’amélioration de leur condition matérielle ne disparaîtra pas.

Les bourgeois appelaient "capitaines" les chefs des bandes paysannes (...pour avoir pourter à capitaine de Chaul...) aussi bien que ceux des troupes régulières.

Il s'agit d'abord de la lettre évoquée dans le 2.2. (AD68 2E660, coté par Schaedelin, p. 276) : le seigneur Jean de Morimont s'y adresse nominativement le 13 décembre 1525 à Jehann Andre de Tschaut :

Jehann Andre nous avons ouy et entendu le contenu des lettres que tu nous a escript...

Schaedelin toujours nous indique une note d'un archiviste mentionnant l'existence du procès verbal qu'il date de 1526 de "Jean André, de la commune de Chaux, l'un des capitaines des paysans insurgés de cette seigneurie, arrêté à Plombières et détenu dans le château du Hohneck" (documents non retrouvés).

Dans la lettre de sentence, il est le seul chef de bande cité :

Mais ce personnage n'apparaît pas ex nihilo dans les archives belfortaines à l'occasion du soulèvement paysan. On relève en effet, dans le BB1, p. 136, un acte de réception en bourgeoisie d'un certain Jean André qui précise que :

- l'intéressé est de Chaux,

- l'acte date du 6 décembre 1524,

- cette réception a été annulée (vacat), sans indication de motif.

Ajoutons que cette annulation de bourgeoisie trouve un écho vers octobre 1526 dans les comptes de la ville (AMB CC4/2) : la ville rembourse à Jean Perrin Hennemand les sommes qu'il avait avancées en tant que maître du commun pour les guets, les censes, les toises et les amendes, "y compris la bourgeoisie de Jehan André". Cela suggère qu'il avait payé le droit de bourgeoisie de ce dernier, qui doit lui être remboursé par la ville, suite à son annulation.

Il est quasiment certain que ce candidat à la bourgeoisie belfortaine est le même individu qui, cinq mois plus tard, prendra la tête de la rébellion du Val de Chaux.

Schaedelin (3) crut pouvoir avancer que Jean André s'identifie au "Jean Neury" du chant du Rosemont (4) : "C'a Dgean Neury de Vescemont..."

Remarquons d'abord que ce Jean Neury serait de Vescemont et non de Chaux. D'autre part, le patronyme "Neury" est inconnu dans notre secteur. S'il concerne un personnage historique, son nom a été fortement déformé, dans ce chant en langue vernaculaire.

Dans son article de 1976, Debard suggère plutôt de l'identifier à un certain Jean Henry Couraud, capitaine d'une bande du val de Chaux auquel le chapitre de Saint-Maimbeuf de Montbéliard dut verser 200 livres (12).

Al'vortschie tros d'geos, tros neux po rassembla son monde.

C'est Jean Neury de Vescemont, que Dieu le boute en gloire!

Il a marché trois jours, trois nuits pour rassembler son monde.

...

Detschu let breusche di Vâdeu, neus rancontrant les mires.

Et tant piétons que cavalie, neus'etins quinze mille.

Dètschassie vos, cos de Béfo, po repessa let revière.

Sur le pont de Valdoie, nous rencontrons les messieurs.

Et, tant piétons que cavaliers, nous étions quinze mille.

"Déchaussez-vous, coqs de Belfort, pour repasser la rivière".

...

Tos les dgens de Giromingny tschantins common des ainges,

Tos ces de Sermommingny braillint common des tschievres

S'il avins pèssa poi Angeot et revenus poi lai reviere,

Tos les aifans du Rosemont serint évus des sires.

Tous les gens de Giromagny chantaient comme des anges,

Tous ceux de Sermamagny braillaient comme des chèvres.

S'ils avaient passé par Angeot et revenus par Larivière,

Tous les enfants du Rosemont seraient devenus des seigneurs.

Excellent article, mais qui concerne surtout Montbéliard et le comté de Bourgogne.

Durant la période évoquée ici, les titulaires de cette gagière sont Jean de Morimont (? - 1528) puis son frère Jean-Jacques Ier.

La ville entretint de bien meilleurs rapports avec le premier qu'avec ses successeurs.

Voir notre article sur les seigneurs engagistes.

Le descriptif du E660 mentionne seulement "Arrestation de Jean André de Chaux, chef d'une bande d'insurgés". Elle contient en réalité plusieurs documents (sans doute des duplicatas et des traductions) relatifs à l'épisode de la guerre des paysans dans la région de Belfort.

La cote E659 contenait le traité du 28 mai 1525.

Cependant, la situation de Montbéliard et le rôle joué par son prince, Ulrich de Wurtemberg, mérite quelques développements.

Il est nécessaire d'évoquer ici le duc Ulrich de Wurtemberg, comte de Montbéliard.

En 1519, Ulrich avait perdu toutes ses possessions en Allemagne ; Montbéliard était le seul territoire restant en sa possession.

En 1524, il reçut le prédicateur Guillaume Farel venu prêcher la réforme luthérienne ; le duc se laissa tenter, mais rompit finalement avec Farel pour ménager ses alliés suisses qui l'aident à reconquérir son duché de Wurtemberg. Son jeu, en cette période, s'avère particulièrement difficile à décoder.

Sous son impulsion, le 10 mai, les troupes de son comté, avec des bourgeois de Montbéliard et des "Paysans", s'étaient emparées de la bourgade de Granges, siège d'un doyenné du diocèse de Besançon, alors que notre bande de Chaux allaient rançonner le chapitre (catholique) de St-Maimbeuf à Montbéliard.

Soucieux de préserver ses intérêts, le comte joue sur plusieurs tableaux : tantôt quasiment complice des insurgés quand ils s'attaquent aux institutions catholiques, il n'hésite pas à les combattre lorsque la roue tourne.

On pourra trouver dans l'article de J. M. Debard (5) plus de détails sur les événements concernant la principauté de Montbéliard.

Ulrich recouvrera son duché de Wurtemberg en 1534, et Montbéliard deviendra luthérienne en 1541.

À partir de 1519, Granges et Héricourt ont fait l'objet d'une querelle entre le duc Ulrich de Wurtemberg, comte de Montbéliard, et Guillaume de Fürstemberg, légataire de sa femme Bonne de Neufchâtel. Le second, outrepassant ses droits, avait pris par la force les seigneuries de Granges et Héricourt. Puis, en 1524, les avait vendues, sans garanties, à l'archiduc Ferdinand d'Autriche.

À la faveur des désordres des Bons Hommes, Ulrich reprit Granges par les armes, à l'aide de certains insurgés et de bourgeois montbéliardais sympathisants. Par contre, Fürstemberg parvint à repousser les assauts contre Héricourt (Beurlin, note 15 p. 73).

La politique militariste et aventuriste de Fürstemberg n'avait rien à envier à celle du duc Ulrich. Elle explique peut-être cet article.

Guillaume de Fürstemberg est aussi à l'origine de la concession de la seigneurie de Bourogne à Hamann de Brinighoffen. Voir notre article Le château seigneurial de Bourogne.

- il peut être compris comme "bonhomme", qui désignait simplement un "paysan", d'où le surnom donné au paysan français : "Jacques Bonhomme". Singulièrement d'ailleurs, les révoltes du même type dans la France d'ancien régime sont appelées jacqueries, en référence au même surnom.

- mais il vient aussi en écho au nom par lequel se désignaient les cathares 3 siècles plus tôt ("bons hommes" et "bonnes femmes"), si on considère la dimension religieuse du mouvement des paysans.

La "lettre" elle-même correspond, dans le droit ancien, à la notion de "grosse" (copie d'une pièce juridique ou d'un acte notarié destinée à l'une des parties).

De nombreux articles évoquent les contacts que les bourgeois ont avec lui ; la plupart ont lieu à Ensisheim, mais à quelques reprises, Me. Wernher se déplace à Belfort.